🌍👜シニアバックパッカーの旅 2018年5月18日 🏳🌈⓲ 中国⒆チベット自治区、ラサ ポタラ宮、大昭寺

公開日:

:

最終更新日:2023/06/15

シニアバックパッカーの旅

5月18日

いよいよメインイベントであるポタラ宮にでかける。血中酸素濃度を測ってからゆくが、87であった。100が標準で、問題はなさそうである。ヘモグロビンが多すぎても平地暮らしの我々には異常なのである。昨夜、医師の診断の希望を受け付けていたが、私はもちろん必要がなかった。参加者には診断を受け、念のため点滴をうけられた方がいたが、旅行会社に迷惑をかけないようにとのことである。勿論旅行保険で補てんされる。小さな酸素ボンベを一本提供されていたが、ポタラ宮自体には持ち込めないので、体力勝負である。300段の階段をのぼると聞いていたが、観光しながらであり、気にならなかった。

〇 ラサの交通

車社会であるが、スモッグが感じられない。二輪車はほとんど電動車であった。不思議に思いガイドの任さんに質問すると、電動二輪車は免許がいらないからだそうだ。旅行中エンジン二輪車を一度だけ見かけた。エンジン音を大きくふかして走っていたのですぐにわかったが、高級車といったところである。勿論4輪車もほとんどがハイブリッド車か電動車であり、少し古いネット記事に出てくるスモッグはもうない。

〇 チベット仏教

チベット仏教は大乗仏教。漢訳経典に依拠する北伝仏教と並んで、現存する大乗仏教の二大系統をなしている。4宗派が存在するが、いずれも顕教と密教の併修を柱とする。ニンマ派、カギュ派、サキャ派、ゲルク派であり、ゲルク派が最大勢力である。モンゴルに行った時もゲルク派の黄色が目立ったことを思い出した。チベットでは、7世紀から14世紀にかけてインドから直接に仏教を取り入れた。そのため、インド仏教の伝統が途絶える寸前の時代に伝来した後期密教が保存されていることが特徴である。ガイドの説明では、肉食は多少緩和されているが、飲酒、淫行は禁止だそうである。河口慧海の旅行記では、ほとんどの僧侶、尼僧はこの淫行の禁を犯しており、ばれた時は免罪符代わりにお酒をふるまうのであるからおかしなものである。ラマと呼ばれる高僧、特に化身ラマを尊崇することから、かつては一般にラマ教(喇嘛教、Lamaism)と呼ばれ、ややもすると、仏教とは異質な宗教と見なす向きもあったが、その実態が一般の認識を得るにつれ、ラマ教という呼称は不適切だとして、現在では使用されなくなっている。

https://photos.google.com/photo/AF1QipMHdWzoG2ja1dXbbDa7aqHVkT3V2eAEZ6mI6bFb

〇ポタラ宮

ポタラ宮の拝観は、寺院から日時指定であり、到着するまで時間が不確定であった。これぞ着地型観光であり、売り手市場である。写真撮影もだめ、ペットボトルもダメで、境内で買わないといけない。一時間で見学を完了しないと、旅行会社にペナルティが課されるとのこと。厳しい措置であるが、それだけ人気があるのであろう。料金は200元、しかし信者のチベット族は無料である。当然であろう。

立体曼荼羅があり、純金5トン分(ガイドの説明では3,7トン)あるそうである。ポタラ宮は吐蕃王朝を確立したソンツェンガンボが宮殿を作り、5世ダライラマの時に今の建物を作ったそうだ。部屋は2000室、高さ115メートル、階段は300段である。中国を支配していたモンゴルの勢力の援助を受けて支配を確立しているから、中国が宗主国になるのは歴史的には仕方がない。

ダライラマはゲルク派の一番大きな寺の貫主であり、パンチェンラマはナンバーツー(二番目に大きい寺の貫主)、それぞれ観音菩薩、阿弥陀如来の生まれ変わりだそうだ。『チベットを知るための50章』によれば仏は輪廻から解脱しているため、我々と同じ意味で生まれ変わることなどなく、「転生する仏」などいないのである。極めて論理的でわかりやすい。チベット語でトゥルク(化身)は菩薩などのハイパーな存在が現世に表す「影」なのだそうだ。

転生相続制度は13世紀にはじまったとされる。同書によれば、チベット社会の必要性から生じているものであり、ダライラマ14世も、チベット社会が必要としなくなれば、自分が最後のダライラマであるといっているようだ。河口慧海の旅行記では、もっと生々しく、摂政をはじめ支配層に都合の悪いダライラマはひそかに暗殺され、ほとんどが短命であったことが記されている。日本の封建時代においてできの悪い主君を座敷牢に押し込めた構造に似ているが、日本のほうが穏やかである。そもそも事実上の創始者であるダライラマ5世も、死後15年間死亡が隠され摂政が取り仕切っていたとあるから、正に社会の必要性から生じるものである。死して馬上から指揮をしたスペインの英雄「エル・シド」と同じである。

従って、14世がなくなられた後は、中国政府が擁立するダライラマが事実上宗教上の指導者になるであろうし、それが素直なのであろう。

年代として1300年と1000年の歴史がガイドの口からでてくる。日本でも1300年の伝統というが、古事記の時代であり、それ以前は文字がなかったから、歴史は13000年から始まるのである。チベットも同じようなものなのだろう。

信者がバターを持ち込んで灯明にする。安い食用バター油が多く使われるようだが、週刊新潮では危険な食品に植物油を挙げていた。カロリーオーバーになるということのようだ。

https://photos.google.com/photo/AF1QipMbbl1bO5KkTnh7pqPEm4GpgkFjgzeqkLLtGGEo

〇ノルブリンカ

柳の綿が舞い散っている。タンポポもさいていたので任さんに聞くとやはり柳である。ビデオでは何とか確認できる。中国ではこれを柳絮と称し、古来、漢詩によく詠まれる風物詩。この言葉がなかなか出てこなかった。アレルギーの原因となるらしく、日本の杉花粉のように嫌われているそう。柳はダライラマ5世のときに中国からもたらされたようだ。

ダライラマ14世の夏の離宮には、インドからのステレオ、ロシアからのラジオ、イタリアからの西洋バストイレ、絵画に出てくる14世の愛車が英国製オストン・マーチンが陳列されている。14世のあたらいいもの好きであることがわかるが、中国共産党にすれば、贅沢趣味として批判できるから、外国人にまで開放しているのであろう。14世は西寧出身だから、現在の青海省出身である。

〇セラ寺

河口慧海が修行したお寺。馬頭観音が祭られている。子供を授かるようにお祈りする。子供の鼻の頭に墨を塗るのであるが。写真にはおさめることができなかった。

チベット仏教は日本の仏教と異なり極めて論理的であると『チベットを知るための50章』には記されている。ディベートにより発達した。セラ寺では幸運にもこの問答をしている光景に出くわした。何を言っているのかわからない日本式禅問答ではなく、論理学問答であるようだ。この問答風景は、スマホでの撮影は構わないが、デジカメは禁止であった。論理的には凡人の私には理解できなかかったが、ディベートの結果なのであろう。ダライラマ14世が知的に思えるのもこのあたりから出てくるのであろう。

現在200人くらい僧侶がいる。昔は僧兵もいたとか。減少するのは、経済が良くなれば、口減らしで寺に子供預ける必要もなくなるから当然である。長男、長女が、6,7歳で寺に預けられるNHKのドキュメンタリーをビデオを見たことがあるが、子供が親から離れない場面を見て涙を誘った。現代版「子供の貧困」であるが、当時は親の責任にもできないが、現代日本は親の責任とされるから、厳しい。中世日本でも同じであるが、寺にも身分性があり、雑務をするものと、僧兵と、僧侶である。チベットも同じであったろう。

〇大昭寺とその周りのバルコル、ポタラ宮夜景

https://photos.google.com/photo/AF1QipP6nTXohX72pIrIh8rfq_EA65TrtBc7GKcs7BDz

href=”https://photos.google.com/photo/AF1QipMIKPD0_P68pkZDpyqGy4A5se6JD1VMYbBEyT3D”>https://photos.google.com/photo/AF1QipMIKPD0_P68pkZDpyqGy4A5se6JD1VMYbBEyT3D

大昭寺は吐蕃王朝を確立したソンツェンガンボが建立。遠方からの信者が五体投地をしながら巡礼に来る。当然途中で死亡する者もおり、その死人の歯をコ黒檀の柱に埋め込む信者が絶えなかったようで、柱に布がまかれていた。

バルコルでは通行人は皆時計回り。コルラという。清朝時代の役所が博物館として残されていた。マニ車がある寺院に、イスラム寺院もあった。マニ車とは、大きなドラムが手で回るように設置されているものであり、そのドラムには有難いお経が書かれている。日本でも真言宗の坊さんが、お経を書いた書物を左手から右手にアコーデオン開きのように移し替えて読んだ形をとり、読んだことにするしぐさを見たことがあり、どこでも同じような発想をするものだということをガイドの任さんに話したら、驚いていた。イスラム寺院はバルコルの外にあり、途中検問所がある。建前上は外国人はガイド付きでないといけないはずであるから、外に出るのを躊躇したが、帰りはパスポートを見せるだけで何も言われなかった。観光地であり、ホテルもバルコルの外にあるから、問題にしないのであろう。

茶館でのヤクのミルクティーを飲む。チベット族の子供がいたので写真を撮る。男の子かと思ったら女の子であった。頭を丸刈りにしているのでわからない。

五体投地をしている同じ親子を何度も見かけるので、ビジネスにしているようだ。信者もわかっているのであろうが、子供のリュックにお札を入れていた。

〇 参考 チベット観光の論文

「チベット自治区における観光の発展と政策」山田 勅之

https://ir.ide.go.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=40779&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1

関連記事

-

-

🌍🎒シニアバックパッカーの旅 韓国 済州島へのプレスツアー参加(承前 済州島の観光状況)

~沖縄より近い済州島~ 11月2日から4日の済州島プレスツアー参加に備えて予備知識を得た。その行程

-

-

🌍🎒シニアバックパッカーの旅 モンゴル(国連加盟国68か国目)国フブスグル地区紀行~トナカイとシャマンとドロ━ン(1)~

モンゴル国最北部に、モンゴル人が「モンゴルのスイス」と呼んでいるフブスグル地域(同国最大のフブスグル

-

-

🌍🎒シニアバックパッカーの旅 2023年3月9日 春のアフリカ・中東の旅の終わり

2023年3月9日 ドーハ 旅の終わり 3月9日夜、ドーハ到着の際

-

-

🌍🎒2024シニアバックパッカー地球一周の旅 パリ→アリカンテ→イビサ

https://photos.google.com/album/AF1QipMWYCDpbxYMm3

-

-

🌍🎒シニアバックパッカーの旅 2019.10.15 シンガポール新嘉坡(国連加盟国7か国目)

DRW MI804 SIN 1:30 SQ5204 4:45

-

-

Middle East · Balkan Travel ALBANIA 8th MAY 2017

Albania Travel Video https://goo.gl/photos/8WkNES

-

-

🌍🎒2024シニアバックパッカー地球一周の旅 バレンシア 2024年2月9,10日

https://photos.google.com/share/AF1QipPZPhjgJabRzT

-

-

🌍🎒シニアバックパッカーの旅 2018年9月22日 ウルムチ、トルファン日帰りツアー

BBCも公平ではなく、決めつけて詰問している印象。むしろ中国大使の方が冷静に応対。私の乏しい経験でも

-

-

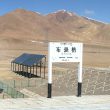

🌍🎒シニアバックパッカーの旅 2018年5月17日 青蔵鉄道乗車

朝3時発のチベット高原鉄道に乗車、半日かけてラサに向かう。 https://photos.go

-

-

🌍🎒シニアバックパッカーへの道 1995年 国際船舶制度調査⓵ スウェーデン(国連加盟国19か国目)

日本でも国際競争力充実のため、国際船舶制度を作成することとなり、海外調査を実施。日本船主協会からは、