🌍🎒シニアバックパッカーの旅 2022年9月8日 🏳🌈㊷カシミール ラダック、レー

公開日:

:

最終更新日:2023/08/11

シニアバックパッカーの旅

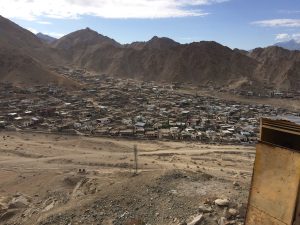

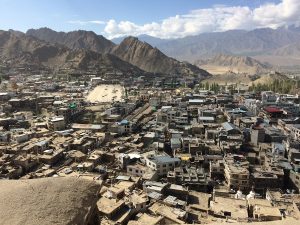

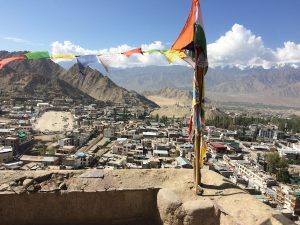

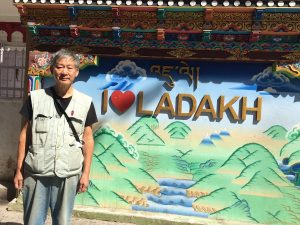

九月八日七時レーに到着。三千五百米の高地故、周りは灰色の山肌しか見えない。ひんやりする。外国人とわかるから、書類に記入させられる。ゲートにTeramaeの文字、これをみるのは久しぶり。現地旅行会社HIDDEN HIMARAYAの日本人上甲さちさんが手配してくれていた。ネットに出ていた情報を頼りに、ランドの手配をお願いしていた。二、三日滞在してラダックを回る気持ちもあったのだが、パキスタンを追加したので一日になった。

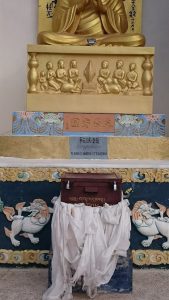

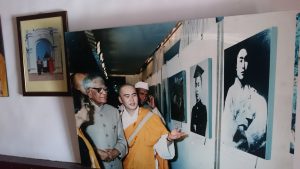

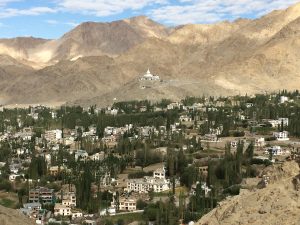

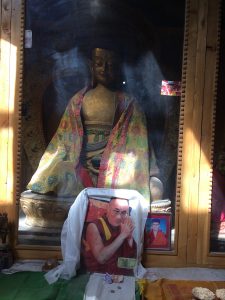

現地運転手兼ガイドが、私のスマホが不調ということで、彼のスマホと同調させ、充電も車からとり、ほっと一息。これで、写真も撮り放題。チベット仏教の寺院巡りから始まり、王宮をみて、最後にマーケット見学。日本からも何人かの高僧が訪問し、寺院の建立などに協力している。そこには、ダライ・ラマとのツーショットの写真が飾られていた。五体投地をみたが、ラサで見たものと違い、観光化していない。良く分からないが、尼さんが何か宗教的なことを行い、信者がお礼をしていた。

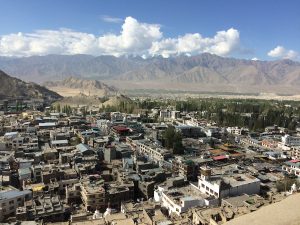

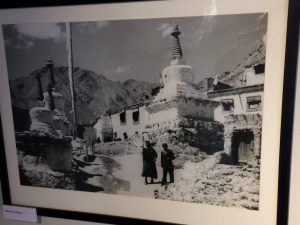

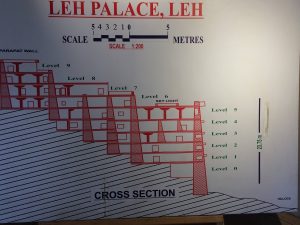

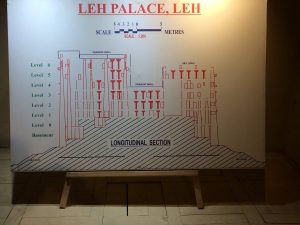

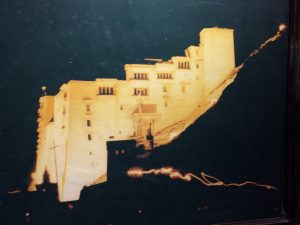

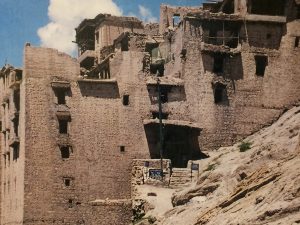

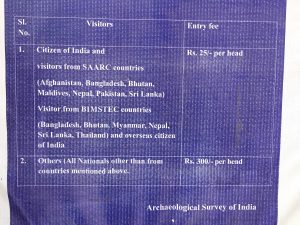

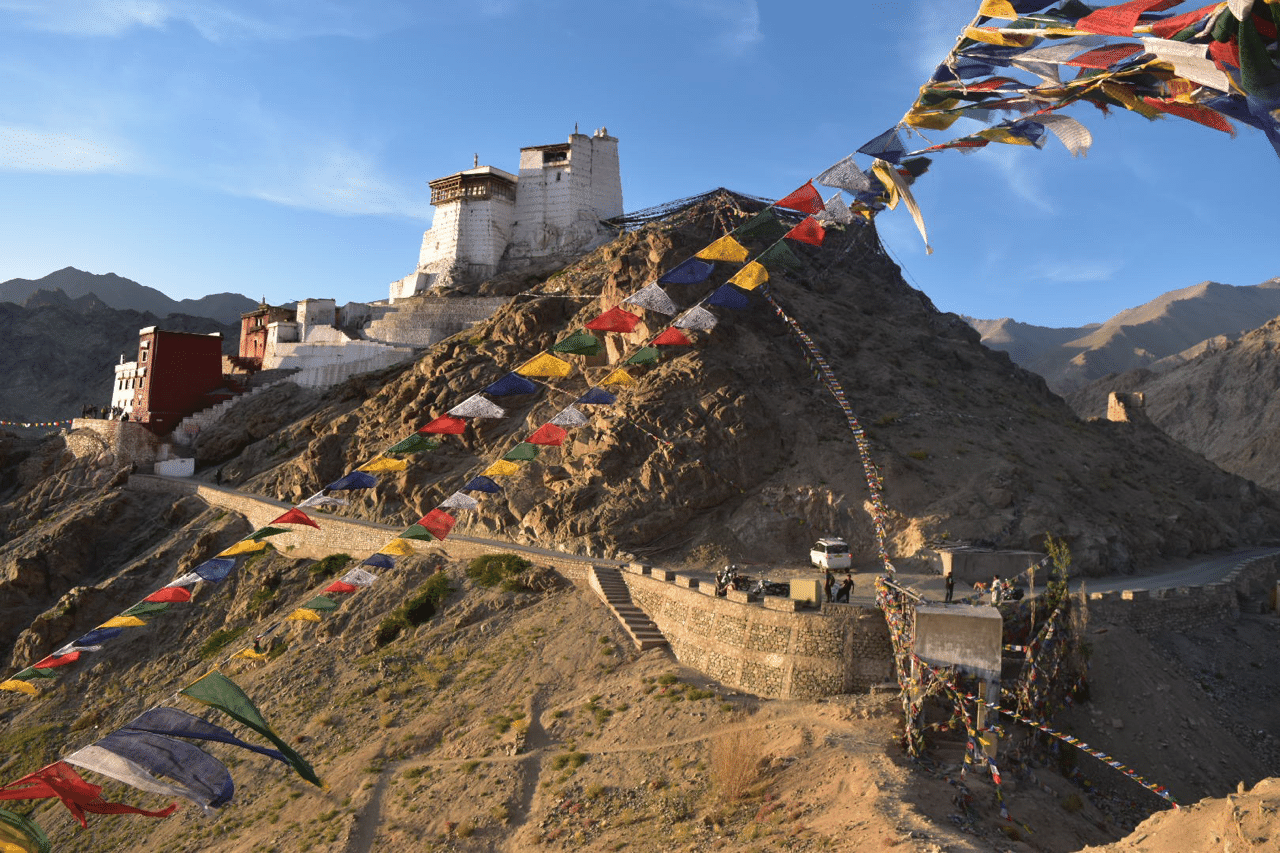

王宮は、改修中。靴を脱ぐ必要はなかったが、ゴンパとあまり変わらない。外国人は300ルピー。インド人は25、ミャンマー、ネパールなどはインド人扱いなのはわかるが。タイ人はなぜか分からない。マーケットをみた十時頃はやや暑くなってきた。りんご一個10ルピー、バナナは、二本10ルピー。

団塊世代は、河口慧海のチベット紀行を教科書でしる。今は青空文庫。悲惨なチベット民衆の実態が垣間見える。ダライ・ラマは夭逝者が多く、しかも聡明な者ばかり。つまり取り巻きが扱いにくい者ということで、毒殺の疑念。選定方法もきわめて政治的恣意的だったようだ。

午後二時の飛行機でデリーに戻り、アムリトサルに到着。これで予定のスケジュールに戻った。

https://photos.google.com/album/AF1QipM32R_dKHP1n_STnIqQ_DnJiqGxdiWUJokWPaDf/photo/AF1QipM6B_ZNuIRgYvpSIN9q5dQLRlSlb1olUth6PM24

https://photos.google.com/album/AF1QipM32R_dKHP1n_STnIqQ_DnJiqGxdiWUJokWPaDf/photo/AF1QipOnRZur8xHYZkLxAhjRP2B9-JiLVrUu9hlas40j

https://photos.google.com/album/AF1QipM32R_dKHP1n_STnIqQ_DnJiqGxdiWUJokWPaDf/photo/AF1QipOnRZur8xHYZkLxAhjRP2B9-JiLVrUu9hlas40j

https://photos.google.com/album/AF1QipM32R_dKHP1n_STnIqQ_DnJiqGxdiWUJokWPaDf/photo/AF1QipPSAHFQTtnFfx1n1uPYEJrRAEy9P_kg8NjGBlNb

https://photos.google.com/album/AF1QipM32R_dKHP1n_STnIqQ_DnJiqGxdiWUJokWPaDf/photo/AF1QipO9EPgcV6G-xxTU4fnQZB6PcZJ6in0zxjfmEjX8

https://photos.google.com/album/AF1QipM32R_dKHP1n_STnIqQ_DnJiqGxdiWUJokWPaDf/photo/AF1QipPQ2qjsOqWwLymXrAXXCHVEXan7W5c8rOl2_400

https://photos.google.com/album/AF1QipM32R_dKHP1n_STnIqQ_DnJiqGxdiWUJokWPaDf/photo/AF1QipMWDGRsW6ZKRcsge0r5KznjKdbW4EakngJ7vwAd

https://photos.google.com/album/AF1QipM32R_dKHP1n_STnIqQ_DnJiqGxdiWUJokWPaDf/photo/AF1QipMToHSar9cc9z51UkDI950YDU6lEO246HdaPPTM

https://photos.google.com/album/AF1QipM32R_dKHP1n_STnIqQ_DnJiqGxdiWUJokWPaDf/photo/AF1QipOtxCv5tf_3iGIT4Wtu_j9efWBZmVpCbnGykHzA

https://photos.google.com/album/AF1QipM32R_dKHP1n_STnIqQ_DnJiqGxdiWUJokWPaDf/photo/AF1QipNQd-ZY_SCUt8I5OCDXXDsh51TcEOn8HdoTnfkF

https://photos.google.com/album/AF1QipM32R_dKHP1n_STnIqQ_DnJiqGxdiWUJokWPaDf/photo/AF1QipPB-kohZ0jWBDxpkD1K32qe5XJeOCaplgJuQavk

手配をお願いしたヒドゥンヒマラヤ観光

ヒマラヤ観光を宣伝しているYoutube

夜アムリトサルの宿へ

全体のアルバム

https://photos.google.com/album/AF1QipM32R_dKHP1n_STnIqQ_DnJiqGxdiWUJokWPaDf

ヒマラヤ登山とアクサイチン

農業しかなかった地域に観光が加わった。中国人観光客が少ないというが、中印国境紛争の歴史もあり複雑

◎中印紛争 チベット問題から波及

◎気温

暖かい季節は、6月14日から 9月14日まで 3.0 か月続き、1 日平均の最高気温は 18°C を超える。 レー における 1 年の最も暑い月は 7月で、平均最高気温は 23°C、最低気温は 8°C。レーにおける、湿度快適性レベルが蒸す、蒸し暑いまたは不快の割合で測定する体感湿度レベルは、年間を通してあまり変化せず、実質的に 0% で一定。

◎悪路

https://youtu.be/NGEndcJQhcQ

https://youtu.be/PsrmONPMfEo

◎チベット仏教

Quora 質問 中国政府はチベットを改善したと言いますが、ではなぜチベットでは独立運動があんなに盛んなのですか?Naoya Yamaguchi · フォローCounseling and Pastoral Studyを専攻 (卒業年:1991)更新日時:1年前

600万人のうち、1万5000人くらいしか、独立運動には参加していない。独立運動の規模はとても小さい。運動が盛り上がっているとは言えない。イタリアメガチップス社のサビーナ・モランディーによれば、元農奴がダライをあまりにも強く憎んでいたため、CIAはチベット独立工作をあきらめた。以下は事情を理解するのに役立つ文献のリストだ。—(対立している二者ではなく、第三者の見解のほうが中立性が高く、より真実に近いと思われる。チベット案件について正確な判断には、主にアメリカやヨーロッパの知識人の見解を重視するのがよい。)(Heinrich HarrerのSeven Years in Tibetが目録に含まれないのは、彼が旧チベット体制と親密な仲にあったナチス党のSSであったから。) Melvyn C. Goldstein, The Snow Lion and the Dragon: China, Tibet, and the Dalai Lama (Berkeley: University of California Press, 1995) ― 仏教徒の一般的な性格についても言及している。著者は基本的にチベットの独立を支持してはいるものの、チベット人民に対する中国の貢献も高く評価してる。Mark Juergensmeyer, Terror in the Mind of God, (Berkeley: University of California Press, 2000) ― 補助的資料。 Pradyumna P. Karan, The Changing Face of Tibet: The Impact of Chinese Communist Ideology on the Landscape (Lexington, Kentucky: University Press of Kentucky, 1976) ― どちらかといえば旧チベット体制に同情的だが、それでも農奴制についての言及を含む。 Stuart Gelder and Roma Gelder, The Timely Rain: Travels in New Tibet (New York: Monthly Review Press, 1964) ― 旧チベット軍の長の権力などについて書かれている。農奴に対する課税システムについても書かれていて、項目も列挙されている: 結婚、出産、死去、植樹、家畜、花瓶、家畜の鈴、宗教儀式、歌うこと、踊ること、太鼓を鳴らすこと、刑務所への入所、刑務所からの出所、失業、隣村への移動。払えなければ年利20~50%の利息が課せられたとか。また、2頭の羊を盗んだ罪で、僧侶の指示により、目をくりぬかれ、手をつぶされた農奴の話もある。Melvyn Goldstein, William Siebenschuh, and Tashì-Tsering, The Struggle for Modern Tibet: The Autobiography of Tashì-Tsering (Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 1997) ― 寺院で性的虐待を受けた子供たちについて書かれている。Tashì-Tsering自身も被害者だ。Anna Louise Strong, Tibetan Interviews (Peking: New World Press, 1929) ― 旧チベットでの被支配階級の人々の多様な証言をまとめたもの。当時の人口の過半数が農奴で、農奴たちは売買、虐待、殺害の対象であったなどことが書かれている。内容は極めて陰惨。 Melvyn C. Goldstein, A History of Modern Tibet 1913-1951 (Berkeley: University of California Press, 1989) A. Tom Grunfeld, The Making of Modern Tibet rev. ed. (Armonk, N.Y. and London: 1996) ― 旧体制のチベットで刑罰により手足を失ったチベット人を数多く目撃した西洋人の話がある。George Ginsburg and Michael Mathos, Communist China and Tibet (1964) ― 旧支配層を憎むチベットの大衆が人民解放軍を支援したため、CIAによるチベット独立工作が頓挫した、とするHugh Deaneの分析が含まれる。 Felix Greene, A Curtain of Ignorance (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1961) ― 中国共産党政府によるチベット農奴解放などについて。) 2019年 ジャンムー・カシミール州は、ラダック(ムスリムとチベット仏教が半々)とジャンムーカシミール(ヒンドゥが6,7割)に分割、2つの連邦直轄領

上記の状況は、河口慧海の『チベット紀行』でも記述されているところであり、その中でも描かれているように、支配階級の腐敗ぶりがチベットの民の支持を得られなかった原因であろう。

個人的感想 現代の中国チベットとカシミール等を比較する限り、圧倒的に中国チベットが経済的に豊かであり、欧米系のプロパガンダには説得力がない印象がある。

◎ラダック観光

◎ラダック現地手配

https://zanskar.jimdofree.com/

| 2泊3日 | ヒドゥンヒマラヤ ラダックの小さな旅行代理店 | |

| 4万円 | zanskar.jimdo.com | |

| sachitsewang@gmail.com |

レー市内の観光 専用車ご利用料金 半日当たり:2530ルピー~ご到着日の午後等に、ご体調が良ければレーの簡単な市内観光がおすすめです。上記の料金にて専用車の事前手配も可能ですが、レー市内の簡単な観光であれば簡易タクシーでも問題ないかと思います。簡易タクシーご利用の場合、ご体調に応じて出かけたいと思った時に気軽にご利用いただけるのでおすすめです。レーの主要観光地(ナムギャルツェモ、シャンティストゥーパ、レー王宮、レーバザール等)を回っていただいて、約1500ルピー程度の実費払いにて2時間程度の観光が可能です。ご宿泊のホテルやゲストハウスのスタッフに簡易タクシーを呼んでもらうこともできますし、レーの街中でつかまえることも可能です。Hidden Himalayaご利用のお客様に限り、ご希望であれば簡易タクシーをつかまえるお手伝いも無料でさせていただきます。※5パーセントのインド政府徴収の税金のお支払いが追加で必要となります。

上ラダックの僧院めぐり (ティクセ、へミス、チェムレ、マト等) 専用車ご利用料金※英語ガイドは同行無し 日帰り:4730ルピー~ ※別途、僧院への入場料、ドライバーへのチップ、お食事代等が必要

下ラダックの僧院めぐり (アルチ、ラマユル、リゾン、ピヤン等) 専用車ご利用料金※英語ガイドは同行無し 日帰り:9680ルピー~ 1泊2日:13200ルピー~※別途、僧院への入場料、ドライバーへのチップ、お食事代等が必要となりま。※5パーセントのインド政府徴収の税金のお支払いが追加で必要

パンゴンツォ(湖)訪問専用車ご利用料金※英語ガイドは同行無し日帰り訪問:10890ルピー~1泊2日:15950ルピー~※別途、特別許可証手配料金、僧院への入場料、宿泊代、ドライバーへのチップ、お食事代等が必要となります。※現在パンゴン湖での宿泊は、民泊(ホームステイ)のみのご利用が可能です。※5パーセントのインド政府徴収の税金のお支払いが追加で必要となります。

◎ラダック ジャンムー・カシミール州

ラダック(Ladakh)はインド北部にある旧ジャンムー・カシミール州東部の地方の呼称。広義には、ヒマラヤ山脈とカラコルム山脈に挟まれた一帯を指し、ザンスカールおよび、現在パキスタンの支配下となっているバルティスターンを含む。中華人民共和国との国境に接し、アフガニスタン北部にも近い。中国が実効支配するアクサイチンも、かつてはラダックの支配下であった。中心都市はレー (Leh)。

かつてはラダック王国という独立した仏教国であったが、19世紀にジャンムー・カシュミール藩王国に併合された。長らく、行政区画の名称としては使用されていなかったが、2019年10月31日に発効したジャンムー・カシミール州再編成法(英語版)に基づく旧ジャンムー・カシミール州の分割に伴い、連邦直轄領となった。

ラダックの総人口のうち、46.6%はムスリム、39.7%はチベット仏教徒、12.1%はヒンドゥー教徒である。ラダックにはチベット仏教徒が多く、チベット仏教の中心地の一つとして有名である。インダス川流域に、多くのゴンパが存在している。文化大革命で破壊された中華人民共和国のチベット自治区よりも古い文化が良く残っていると言われ、特に曼荼羅美術の集積はチベット自治区を凌ぐとされている。初期仏教は少なくとも紀元前2世紀にはラダックに伝播したと思われる。

第二次世界大戦後、カシミール紛争に伴って、1947年にバルティスターンの大部分がパキスタンの実効支配地域『北方地域』(現ギルギット・バルティスターン州)と改称された。1949年、中華人民共和国は、ヌブラと新疆の境界を閉鎖し、アクサイチン地方は実効支配下となった。この結果、狭義のラダック地方とザンスカール地方がインド支配地域となり、レーに置かれたラダック自治山間開発会議がこの地域の事実上の地方政府となっている。このような激動の歴史にもかかわらず、インド連邦に対する忠誠的な姿勢のおかげで、インド支配下のラダックは8世紀から続く文化的、宗教的な遺産を失わなかった。また、貴重なチベット文化、社会、建造物が残ったのは、中国の文化大革命の破壊から守られたことも一因である。国境紛争以来、ラダックは外国人立入禁止地域となっていたが、1974年になって外国人の立ち入りが開放されて以降、多くの旅行者がラダックを訪れるようになった。

2019年8月5日、インド政府は憲法第370条(英語版)で旧ジャンムー・カシミール州に認められてきた特別自治権を剥奪する大統領令を公布し、インターネット通信などを制限した。特別自治権の剥奪を受けてインド議会ではジャンムー・カシミール州再編成法(英語版)が承認され、8月9日に成立した。

ジャンムー・カシミール州再編成法の規定により、2019年10月31日付けで旧ジャンムー・カシミール州はラダック連邦直轄領とジャンムー・カシミール連邦直轄領に分割され、連邦政府直轄領となった。

ラダックには多数のチベット仏教僧院(ゴンパ)がある。有名なゴンパとしてはシェイ・ゴンパ、ティクセ・ゴンパ、ヘミス・ゴンパ、アルチ・ゴンパ、ストンデ・ゴンパ、ラマユル・ゴンパなどがある。ダライ・ラマの属する宗派であるゲルク派のティクセ・ゴンパは巨大で、近年その発展がめざましいものがあるが、代々の王族が菩提寺としたカギュ派のヘミス・ゴンパが一番の信仰を集めている。毎年7月頃にここで行われるツェチュ祭は観光客にも有名である。

ゴンパでは極彩色の曼荼羅(タンカ)を数多く見ることが出来る。保存状態は概して良いとは言えないが、破壊を受けてはおらず、古い時代のマンダラも残存するなど手厚く信仰されている。これらの仏教美術は芸術的な価値もまた非常に高いものがある。近年、経年劣化による破損がひどいが、修復された壁画は描写がいいかげんで劣り、正確な保存、修復のための援助が期待される。また、ラダックにはゴンパの他チベットに比べてチョルテン(仏塔)が非常に多く、チベットとも宗教観の違いがある。2020年6月15日、インドと中国が領有権を争うカシミール地方東部のガルワン渓谷付近で両国の部隊の衝突が勃発。両国の衝突は1962年以来のものである。1970年代に入って、外国人の入域が開放されてからは、観光産業が、それまで農業による収入しかなかったラダックにとって重要な現金収入源となっている。特にヨーロッパからの観光客が多く、トレッキングは非常に人気が高い。中国とのアクサイチンの国境紛争は一段落しているものの、近年外国への進出がめざましい中国の観光客は見られない。見られるのはわずかに台湾(中華民国)からの観光客である。現在でもアクサイチンに近い一部の地域などではILPの取得が必要であり、東部を中心に開放されていない地域も存在する。

ラダックは標高が高く、南部からのモンスーン雲が来ないため、非常に乾燥している。そのため一部の標高の高い地域では砂漠が見られる。冬の数カ月間、平均気温は-10℃を下回り、大雪が降るため地域の交通が遮断される。この時、山に積雪した雪がラダック一帯の水源となっている。夏は短いが、平均気温が10℃を超え作物を育てることができる。ラダックは一年を通して日中の寒暖差が大きく、また紫外線が強いため、旅行者にとっては対策が必要である。

ラダックにおいても地球温暖化の影響が見られ、雪が減少傾向にある。乾いた農地に水を供給するため積雪時に氷の仏塔を作り、農業用の水源を確保するという活動が行われている

| レー、ラダック ヒドゥンヒマラヤ ラダックの小さな旅行代理店 |

ラダックとチベット仏教

ジャンムー・カシミール連邦直轄領はイスラム教が支配的だが、ラダック連邦直轄領では仏教(チベット仏教)が支配的である。ただし、バルティスターンではチベット民族が多く住んでいるがイスラム教が信仰されている。ラダック中央部やザンスカールでも、バルティスターンに近いカルギリなど西部方面を中心に、かなりの数のイスラーム教徒も住んでいる。旧ラダック王国の時代にも信仰の自由が認められていたため、レーやチョグラムサルにも古いムスリム寺院がある。

ラダック (la dwags) はインドの旧ジャンムー・カシミール州東部の地方の呼称。広義にはザンスカールおよび、現在パキスタンの支配下となっているバルティスターンを含む、ヒマラヤ山脈とカラコルム山脈に挟まれた一帯を指し、カシミールの東側半分以上を占める。かつてはラダック王国という独立した仏教国であったが、19世紀にジャンムー・カシュミール藩王国に併合された。

中国が実効支配するアクサイチンも、かつてはラダックの支配下であった。中心都市はレー (Leh)。

チベット文化圏に属するラダックは、よく小チベットと称されチベット仏教の中心地の一つとして有名である。文化大革命で破壊された中華人民共和国のチベット自治区よりも古い文化が良く残っていると言われる。特に曼荼羅美術の集積はチベットを凌ぐとされる。

ラダック地方は、インドのカシミール地方の東部に位置し、チベット文化がいまだに生きている地域である。チベットといえば中国のチベット自治区、ネパール、ブータン等のイメージがあると思うが、特に中国と比べると、1958年~61年までに起きた大躍進政策や、文化大革命で破壊されたチベット自治区よりも古いチベット仏教の文化がよく残っているといわれている。

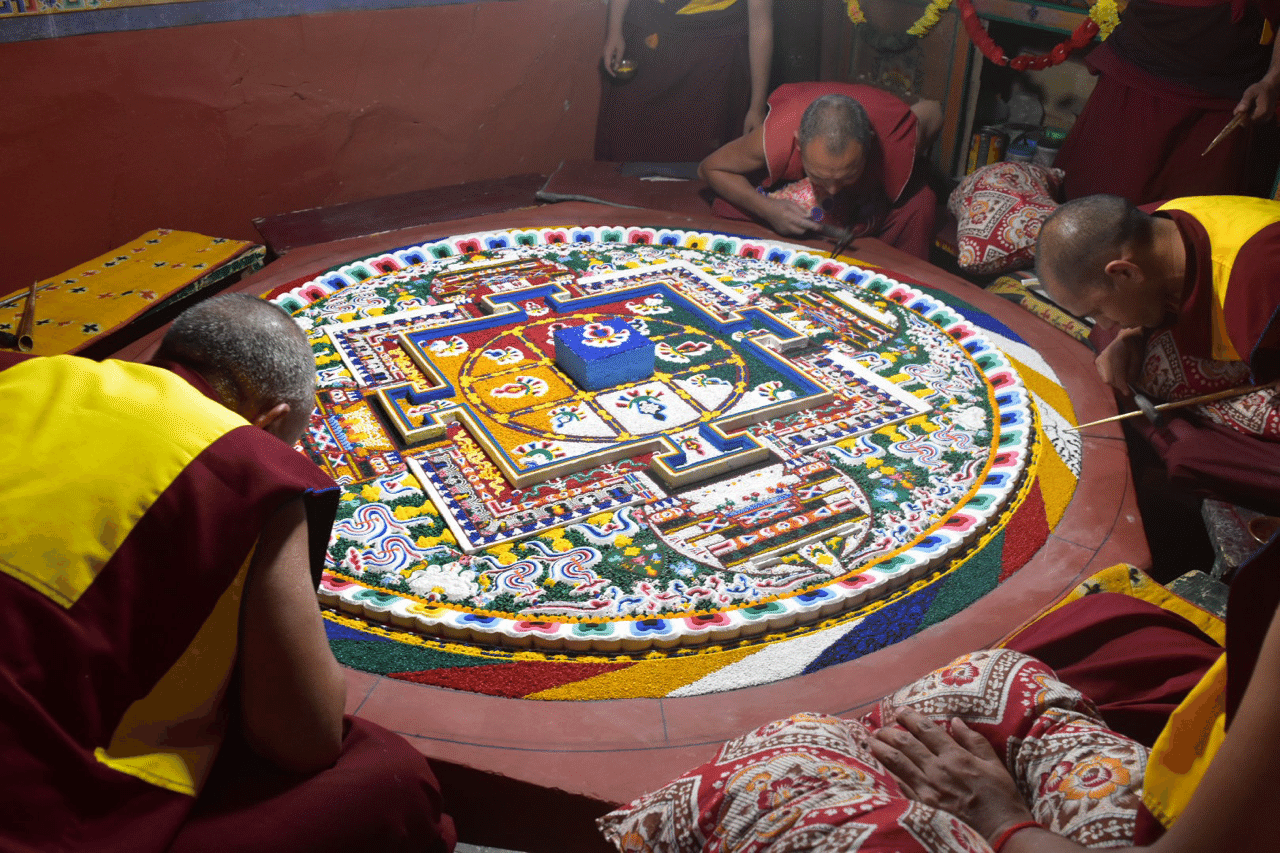

砂曼荼羅の制作光景、チベット仏教として特徴的なヤブユム(男女合体尊。対面座位になり交合を通じて自利と利他の一致を体現したブッダの境地を表すチベット仏教美術では代表的な像)やヘールカ(守護神であり忿怒の表情をしている本尊)に出会たことは大変に僥倖。

◎ラダックの空

ラダックの空はとても青い。大前提としてレーが標高3,200m、世界最高の車道があるカルドォン・ラは標高5,620m、中国との国境となるパンゴン湖は標高4,000m、別の道にあったチャン・ラは標高5,390mととにかく高い。多くの場合雲の上にいることとなる。永久凍土となる雪山や、ごつごつした岩山からは雲すら形成されない。加えて、カラコルム山脈やヒマラヤ山脈が目の前に迫り、しかも急峻で高い。

◎カシミール紛争

ラダック地方はインド北西部いわゆるカシミール地方と呼ばれる山岳地域の一部である。現在は、インドのジャンムー・カシミール州に属し(~2019年10月)、パキスタン、中国と国境を接している。 インドは1947年にイギリスから独立する。その際に全インド=ムスリム連盟(主にイスラム教、ヒンドゥー教のインド国民会議派と対立)がインドの統一に反対したことから、インドはインド連邦とパキスタン(現在のバングラデシュも東パキスタンとしてパキスタンに帰属。1971年に正式に独立)の2つの国家として独立を果たす。独立の際にインド西北部のカシミール地方は住民の約80%がイスラム教徒だったにもかかわらず、独立時のジャンムー・カシミール藩王国の藩王はヒンドゥー教であったためにインドに帰属することを決定。しかし住民はパキスタンへの帰属を希望し、これを阻止するインドと支持するパキスタンとの間でインド=パキスタン戦争が勃発。現在は、旧ジャンムー・カシミール藩王国の首都ジャンムー・シュリナガルおよびラダック地方(つまりカシミール藩王国のメインどころであり大半)インドが支配、北部はパキスタンが支配しているが、当初の藩王国の領土内での領有権の対立は現在でも未解決の問題であり、近年は両国ともに核を保有することになり緊張感はさらに高まっている。 イスラム教徒がメインのインド北西部のジャンムー・カシミール州の中でも、チベット仏教徒がメインの地域がある。それがラダック地方である。最大都市はレー。ラダック地方はしばらく政情は安定していたが、ついに2019年8月中旬にジャンムー・カシミール州から離脱することが決まり、今後はラダック連邦管轄領(2019年10月31日より施行)に変更になる。

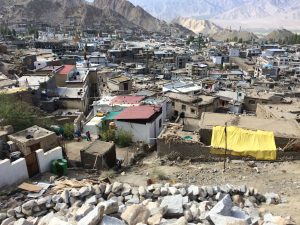

◎レー

ラダック地方の中心の町、レーの標高が3,200mととても高い。それ以上にこのエリアでは車道で世界最高地と世界2番目の峠(それぞれ5,600m、5,390m)もある標高の高い地域であり、雲が近く空が青い。急峻な稜線の先には雪が積もっている。街は中心地の歩行者天国の100m程度の長さの道路が2本L字型になっており、こじんまりした同業の店が歩行者専用道路の脇に連なっている。中心通りの上にはタルチョー(チベットの祈祷旗)が大量に架かっている。五色の順番は青・白・赤・緑・黄の順に決まっており、それぞれが天・風・火・水・地を表現している。ちなみにタルチョーには仏法が風に乗って拡がるよう願いが込められている。他に願い事や四神(虎、麒麟、鳳凰、龍)などが描かれている場合もある。経文が書かれている場合は風になびくたびに読経したことになる。

まずは町中心地のソマ=ゴンパ (ゴンパは僧院の意)に向かう。40センチサイズのマニ車が寺院を囲むように設置され、3m程度のマニ車が2か所に設置され、それらを地元の人が回している。

徒歩でレーパレスを上り、その後バイクでシャンティ・ストゥーパとツェモ・マイトゥラ寺へと向かった。レーパレスは市内から歩いていける場所。シャンティ・ストゥーパは日本語でも建立について書かれており日本の支援があったと感じる。

ラマユル修道院

レーから北西に120km離れた下ラダックにあるラマユル僧院は、11世紀に月台地と呼ばれるエリアにできた。月台地は黄色い砂が地面からまるでトウモロコシが生えたように立っていて、ラマユルは3-4つのトウモロコシの上に板でも敷いたような足場の上に立っている。多くの宗教施設が山奥や高いところに立つが、この足場の悪いところにまで作るか、という気概(少し狂気に見えたが)に驚嘆した。

アルチ村

レーから北西に約60km離れた下ラダック、インダス川沿いの道から川を逆サイドに渡った袋小路にこの村は位置する。袋小路だからとても静かで人も少ない。さらにオフシーズンに差し掛かる9月上旬は人が少なくほっとする。しかし僧院の近くには十数軒のお土産屋があり、ハイシーズンの混雑さを想像させる。アルチの僧院には約900年前に、極彩色で書かれたブッダの壁画が残っていて、これがまぁ鮮やか。あいにく写真は撮れないが、銀色もきれいな発色をしていた。

17時過ぎに村を囲む山脈の稜線へと太陽が消えて長い夜がやってきた。レーのバーに比べて500mlの缶ビールが6割くらいで飲めるキオスクを発見したのでそこでマトンカレーを食べながらビールを飲み、アルチの人たちと歓談。気付けば缶ビールを4本空け(Kingfisherストロングは度数7%程度と少し強い)、心臓の鼓動が明らかに早くなっていて、酸素が明らかに必要になっている。高山地域は気圧が下がっているため酸欠となり血中酸素濃度が低下しているのにも関わらず、いつも通りアルコールを摂取してしまう(さらに血中酸素濃度を下げてしまう)。満天の星空の静かな村で、僕のいびきと呼吸音が鳴り響いた。

リゾン僧院と砂曼荼羅制作舞台裏

レーから北西に約70km、インダス川側道から6km程度逸れた山奥の頂にあるリゾン僧院の中心の寺でたまたま砂曼荼羅の制作光景に出くわした。砂曼荼羅は一週間から一か月ほどで完成するとのことだが、完成したらすぐに壊される。それこそが諸行無常の精神を表す。砂曼荼羅は独特のペンによって描かれる。ペンは長さ50センチ程度、砂を入れる口は広く、砂曼荼羅に描く口はとても小さい。いわゆるペンの握り口辺りをさすると、砂が出る仕組みとなっている。それらを8人程度がかりで完成させていく。僧侶が祈るように極彩色の砂を曼荼羅の上に落として完成させていく姿は圧巻そのもの。

ティクセ僧院

レーから南東に約20kmの上ラダックのインダス川側道から少し入ったところに存在する。ラダック地方で最古かつ最大級の僧院であり、見た目はチベットにあるポタラ宮を彷彿とさせる。一説によるとポタラ宮を訪れたチベット仏教徒が株にポタラ宮を描いてこの地への土産として持ってきてここに再現したとのこと。ティクセ僧院の特徴は見た目の壮観さだけでなく、内部の写真撮影OKであること。チャムカン寺ではラダックで最大級の弥勒菩薩(チャンバ)像があり、ドゥカン寺では読経の音色と時々響くスィルニェン(シンバル)、チューガ(捧げ物の太鼓)、トゥンカル(白い法螺貝)の大合奏を見ることができ、訪れて本当によかったと安堵。

◎ナブラ地方、パンゴン湖

2泊3日のツアーに参加してナブラ地方とパンゴン湖を訪問し、車で行ける最高地の峠を訪問した際の記録。この地域は中国との国境地域でありILP(Inner Line Permission)が必要とのこと。パーミッションという言葉はなかなか聞きなれないが、個人的には4度目。初めてのパーミッションがイエメンのサナア市郊外に向かう際に各町で必要となるパーミッション。次はギリシャのアトス自治修道士共和国への入国のためのそれ。その次は今回の旅の前に取得しているタジキスタンのGBAO(ゴルノダバスチャン自治州)通過のそれ、そして今回のILP。パーミッションの取得は半日でできるが、パーミッションがインド人外国人あまねく必要ということは辺境好きとしてはワクワクさせられる。ちなみに、ラダック地方の観光に来たバングラデシュ人3名はバングラ人であるという理由だけでパーミッションが下りなかったために、一緒のツアーに入りそうだったが彼らだけがキャンセルとなっていた。せっかく遠くまで来たのに世知辛いと嘆いていた。それで結局僕はムンバイ在住のインド人3人と僕の合計4名のツアーに参加することになったのだが、これはインド人のメンタリティを知るとてもいい機会となった。

訪問順に、カルドォン・ラ・パス、ナブラ谷のディスキット僧院、同じくナブラ谷のハンダー村(泊)、パンゴン湖のほとりの町ルクン(泊)、チャン・ラ・パス、ナロパ小学校。

カルドォン・ラは5,620mの峠(ラが峠の意)で、車で通ることができる世界一高い場所である。(車が通行しない峠は別にあり、そこではヤクが活躍しているとのこと)。カルドォン・ラを超えると下りの道が開けて、ひたすら3時間程度下っていく。川が流れるナブラ地方に到着。標高は3,000m程度、幅1-2km程度の平地にナブラ川が流れ、その周りをカラコルム山脈とヒマラヤ山脈が挟んでいる。山は黄金色やピンク色で太陽に照らされて燦燦と輝き、川はゆっくりと流れていく。雲がほとんどなく、山の明るさと空の青さのコントラストでこの世のものとは思えない景色が広がる。沿線は山沿いにできているのだが、そこから5-6km北上をするとディスキット僧院が現れる。金色のブッダが寺院の上に鎮座していてインパクトがある。さらに10km程度車を走らせてハンダー村へ移動する。ハンダー村は3-4kmの砂丘地域となっていて、インド人観光客が大量に来ていて、みな思い思いに弓矢、チベット衣装着替え&ダンス、キャメルライドなどを楽しんでいる。インド人観光客ばかりでなかなか異様な光景である。チベット衣装でダンスを観光客に教えているのはモンゴロイド顔をした10-12歳程度のインド人少女2人。陸の孤島であり、ほぼ100%がシェアタクシーかレンタルバイクでパーミッションまで取って来ているわけで、ここにいる人は多くが金持ちだろうと推察される。その人たちが平和にアトラクションに興じてゆったりするにはこの地はとても適している。

翌日は移動三昧であったが、ドライバーは時折写真休憩をとってくれる。毎回、必ずと言っていいほど同行者の3人は、まずはソロで(それぞれサングラス着用、サングラス外し)、次にみんなで(それぞれサングラス着用、サングラス外し)で写真を撮ってくれ、と言われ彼らのカメラで撮っていたが、次第に僕の一眼で写真を撮り、iPhoneで自撮りをし、あとでWhatsAppかFB Messenger送れば綺麗なのでは、という結論になり、僕の写真フォルダは彼らの写真で埋め尽くされる事態となった。僕は、2か月前にAFPのニュースで読んだ、「自撮りの死亡率はサメの襲撃の5倍」スマホ普及後、過去7年で世界では259人が自撮りで死亡している。自撮り死亡者の75%が男性、50%強がインド人、という記事を思いだしながら、インド人男性は本当に自撮り好きであることを、ツアーを通じて実感した。

パンゴン湖はとてもきれいで、水は澄み、生き物は生息していないように見受けられた。そこに向かうまでの稜線も、空の青もまた美しかったのだが、だいたいのリラックスタイムは写真の確認で埋まっていった。

向かうまでの道で面白かったのは、突如爆発音が聞こえたと思ったらダイナマイトで岩を爆破させていて道路を作っているではないか。さすがインド、やることが大胆であった。夜は彼らから、ビールを飲もうぜ!という提案を受けた。飲むといっても宅飲みで、買いに行くのは僕の役割ということが後々分かった。インドにはかつてアルコールパーミッションといって、外国人のみがパスポート提示でアルコール飲料が買える時代があった。政府の言い分としては、ヒンドゥー教徒もイスラム教徒もシク教徒もアルコールは飲まないため、外国人のみに売れば十分だよね、というロジックである。今でも禁酒州が存在しているくらい、アルコールには不寛容な国である。さすがに今となっては街の片隅のうす暗いキオスクであまねく人にアルコールは売っている。彼らはまるで馬券売り場のように酒屋の前に人だかりを作り、金をちらつかせて我先にとアルコールを買って、受け取ってはすぐにリュックサックにしまって隠れて飲んでいるのだ。そして今日の3人組もアルコールを自分で買いに行くのは気が引けたのだろう、僕に買いに行かせたというわけだ。モディ首相、米印関係、世界情勢について酔っぱらって話しながら夜は更けていった。案の定、3人とも高山病で頭痛に悩まされていたが、さらに慣れないアルコールが入り朝になっても二日酔いが治らず、ほとんど寝られなかったと言っていた。

◎プクタルゴンパ

◎ラマユルゴンパ

◎ シュリナガル

シュリーナガルは標高が1,600mほどであるため4~6月の夏季でも温暖でデリーなどと比べると涼しく、主に山岳性気候である。

古くから避暑地として栄えており、ホテルとして営業する豪華なハウスボート群が知られている。

カシミール紛争やテロ活動の煽りを受けて観光客は激減している。2006年現在も、シュリーナガルに向かう路線バスが手榴弾で攻撃されるなど、テロが頻発している。

ハウスボート

(Houseboat)は、船を基礎とした住宅。日本では「ボートハウス」、「家船」とも呼ばれる。一部のハウスボートはライフラインを使用するため定点に固定係留され、陸上での生活を主とするため動力を備えていないが、多くのボートハウスでは動力が搭載され自力での航行を可能とする。この他、北米では筏の上に住居を建設する「フロート・ハウス」などがあり、ラフ・ハウスやシャンティ・ボートなどとも呼ばれる[1]。欧州ではナロウボートに代表される個人としての所有や、ボートを旅行者などに貸し出す傾向があり、アムステルダム、ロンドン、パリなど一部の運河などでは年間を通じ居住される[2]。

関連記事

-

-

🌍👜シニアバックパッカーの旅 ⑦ 2月23日~24日 ⒀ジョージア州 アトランタ

2018年2月23日トリニダートドバコ⇒マイアミ⇒アトランタ(米国13州目) トリニダートドバコを

-

-

🌍🎒シニアバックパッカーの旅 2020年1月30日早朝 ブラジル ベレン

https://photos.google.com/photo/AF1QipNLldgVNWY8

-

-

🌍👜シニアバックパッカーの旅 2018年8月2日 FORTH橋を見てエジンバラに入る

今回の旅行は、一人旅ではなく、前半は家内と、後半は役所時代の同僚が一緒の旅である。勿論新しい国を訪問

-

-

🌍👜シニアバックパッカーの旅 2018年9月15日午前 ベラルーシ(国連加盟国113か国目) ミンスク

アルバム https://photos.google.com/album/AF1QipMVUyIE

-

-

🌍🎒シニアバックパッカーの旅 5月17日、18日 バーレーン(国連加盟国97か国目)

〇17日 バーレンの入国審査。ビザがないのでどのレーンかわからず、皆が右往左往。それらしき列は

-

-

🌍🎒2024シニアバックパッカー地球一周の旅 東京→スリランカ→パリ skiplagged

https://photos.google.com/share/AF1QipPjAyuZDYSJnG

-

-

🗾🎒シニアバックパッカーの旅 2018年7月10日 チームネクスト 函館 アイヌ語

https://www.facebook.com/shuichi.teramae/videos/82

-

-

🌍🎒シニアバックパッカーへの道 1985年 関釜フェリーで韓国(国連加盟国9か国目)釜山へ

神戸海運監理部時代、神戸港を起点とする超短期航路が数多く存在し、大鳴門橋架橋による航路調整の必要性か

-

-

🌍🎒シニアバックパッカーの旅 11月18日 午前 ハルピン市内の歴史的建造物 松花江鉄橋 スターリン公園等

https://photos.google.com/share/AF1QipNh_0YzKi5sPt

-

-

🌍🎒シニアバックパッカーの旅2016年2月 中東・東アフリカ旅行記10 人流を考える

今回の旅行は、ワンワールドのマイレージを使用した10日間の自己手配旅行であった。この行程ではビジネス