🌍🎒シニアバックパッカーの旅 2023年2月15日 成田からドーハへ

公開日:

:

最終更新日:2023/06/12

シニアバックパッカーの旅

ドーハ空港内の動画

https://www.facebook.com/100005613103185/videos/pcb.2096142020582881/3534319990122495

旅行資料

◎アフリカ人口問題

◎奴隷貿易 ポルトガルとコンゴが初めて接触した当初は、対等な関係から始まった

ポルトガルと対等であり、戦争捕虜の奴隷は欧州をはじめどこにでも存在した。コンゴ王国には、裁判所、警察、州政府まで統治機構が存在した。欧州人は、南米原住民が激減し、アメリカ大陸プランテーションの労働力として、つまり商品として、意図的に奴隷を生み出した。 他の民族に奴隷狩りをさせた。1500万人の奴隷が発生したが、その10倍の人数の死者が出たという説もある。 アミスタッド号

【アフリカ経済】イメージとは違う?巨大市場アフリカのいまを解説

大陸比較

人口分布

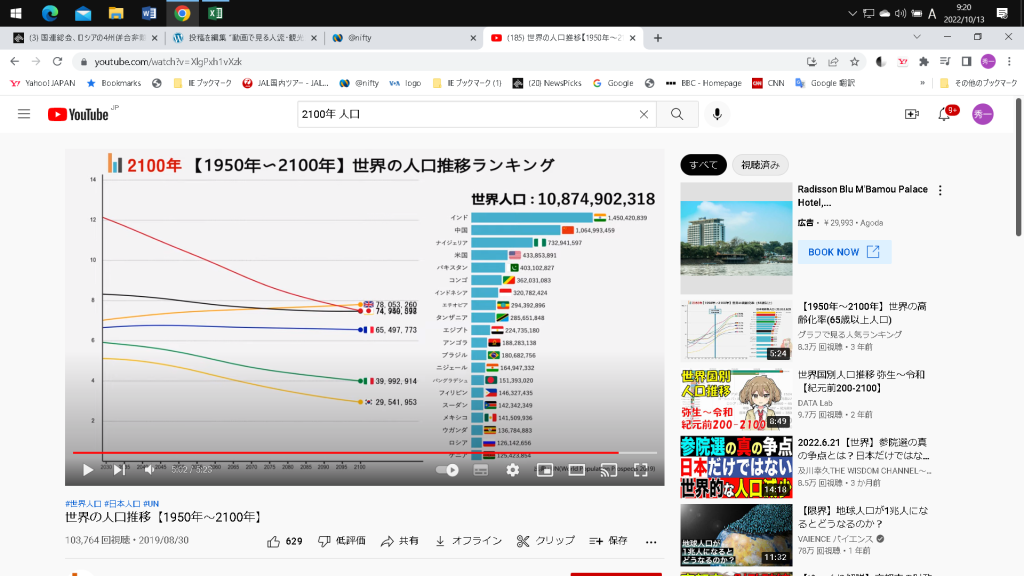

◎2100年人口

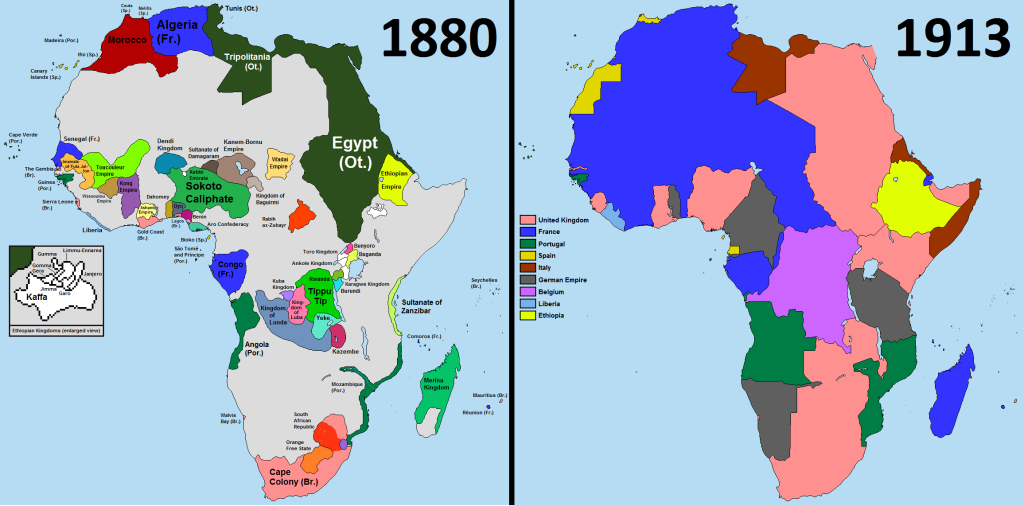

ヨーロッパによるアフリカの植民地経営は思われているよりずっと短期間のもの。以下の地図は18世紀初頭のアフリカの地図。ほとんど、ヨーロッパの植民地はありません。南アフリカの両岸にポルトガル領と南端にアランダ領があるだけ。インドやアジアへの交易拠点としての植民地。

●QUORA

中国がアフリカを援助していることを非難する欧米の人たちはアフリカの人たちが実際に中国やその援助をどう見ているか知っているのですか?

私はタンザニア人です。中国はアフリカを助けてはいません。中国はアフリカと貿易し、時に投資をしているのです。”援助”は欧米がしているふりをするものです。しかし私たちは彼らの真の目的をしています。それは決して援助ではありません。欧米は”民主主義”、”人権”、女性の地位向上”、”教育”、”健康”のようなもののために莫大な額を寄付します。これらは開発にはほとんど影響がなく、持続可能でもない(つまりお金を生まない)ので欧米の人がアフリカに永久的に援助するための神話を作り上げるのに都合がいいのです。経済発展の本命は工業化であって、人権や民主主義、女性の地位向上などではありません。そういった小さなことは、工業化が進んでお金が入ってくるようになれば、自ずと解決します。欧米の援助は主に次の二つです

- (政府に直接渡す場合は)欧米がアフリカの富を引き出す際に、影響力や一定の道筋を買うための賄賂です。

- (NGOや慈善団体を通して渡す場合は)欧米人が自分の贅沢な生活のために欧米の仲間から搾取するための手段でしかない。

欧米はまた、戦争を煽ったり、アフリカの指導者を暗殺したり(あなたはベルギー人ですから、パトリス・ルムンバに何をしたか知っているはずです)、アフリカの政治に干渉したり、戦争を起こしたりすることが非常に多いのです。欧米は一般的にアフリカに悪意を持っており、アフリカをこれまでの植民地として考えています。中国は援助をしません。このルアンダのキランバ・ニュータウン(下の写真)のように、石油と引き換えに新しい住宅地を建設するようなことをしています。これは、石油を現金で買うよりもはるかに良い取引です。現金はしばしば浪費され、国の建設にはほとんど使われません。これが貿易なのです。たくさんの道路、鉄道、橋を建設している。このような大規模な公共事業において、中国はしばしば最高のコストパフォーマンスを提供している。つまり、彼らは質の高い仕事を低いコストで提供しています。

例:

これが貿易なのです。このようなことは、アフリカにおける欧米とはまったく無縁です。これらは中国がやっているのです。アフリカでの中国の良いイメージ作りに大いに役立っています。そしてこれを批判する人たちへ、中国政府は植民地主義的な考え方をしていません。中国政府は、アフリカ諸国に自国の運営方法を指示することはありません。単に機会と貿易を探しているだけです。これを「アフリカは中国に依存している」と誤解しないでください。そうではなく、私たちは開発は自分たちの仕事だと理解しています。世界各国が地政学に関わっているので、地政学の観点からのみ理解してください。また、多くの欧米人は、中国とアフリカ諸国との関係について語る際に、非常に嘘くさい印象を受けます。なぜなら、彼らは自国が中国とどのようにつながっているか、中国とどの程度の貿易を行っているかを知らないからです。欧米人がそれに気づかないのは非常にもったいないことです。例えば、アメリカは、自国にいる中国人の数が、アフリカ54カ国にいる中国人の数よりも多いことに気付いていないようです。チャイナタウンがあり、「中華料理を食べる」ことがテレビ番組の慣用句になっていることにも気づかないようです。「欧米が利用する中国」はOKだが、「アフリカが利用する中国」はダメだというのはおかしいです。

◎英国における黒人奴隷制度の廃止論議 砂糖法

この時代、アフリカから輸出されたのは奴隷と象牙ですが、奴隷は現地人の王国が奥地に出かけて奴隷狩をして売ってくれます。象牙も現地人が売っているのを買えば良いので、自らが奴隷や象を狩る必要はありません。従ってそのための植民地は必要ありません。

事情が変わるのは19世紀末から20世紀にかけてです。以下の地図をご覧ください。

1880年の時点でもそれほど植民地は多くなく、フランスがアルジェリア、セネガル、コンゴに植民地を経営し始めた程度で、まだまだ現地人の王国は残されています。フランスは植民地でプランテーションを経営し、綿花、カカオや落花生などの生産を始めています。南アフリカはその後、ダイヤモンドと金鉱が見つかってゴールドラッシュとなり、イギリスがオランダ植民地を乗っ取ります。その後、堰を切ったようにヨーロッパの列強が植民地争奪戦を始めます。1913年(第一次世界大戦直前)にはエチオピア王国を除いて、全アフリカがヨーロッパの植民地に分割されます。背景にあるのは、ヨーロッパの工業化に伴うアフリカの豊かな鉱物資源の採掘であり、そしてヤシ油やゴムなどの工業原料生産のためのプランテーション経営です。ヨーロッパ人が直接手を出した方がてっとり早いし、儲かるのです。もちろん、それは現地の人の人権を踏みにじった上で「儲かっている」だけの話です。第2次世界大戦後、人道的な見地から導入された様々な施策の結果、植民地経営は割に合うものでは無くなり1960年代から1970年代にかけてアフリカ諸国が相次いで独立することになります。

アフリカ植民地の時代は100年程度のもので、「美味しかった」時間はそんなに長くは無かったのです。

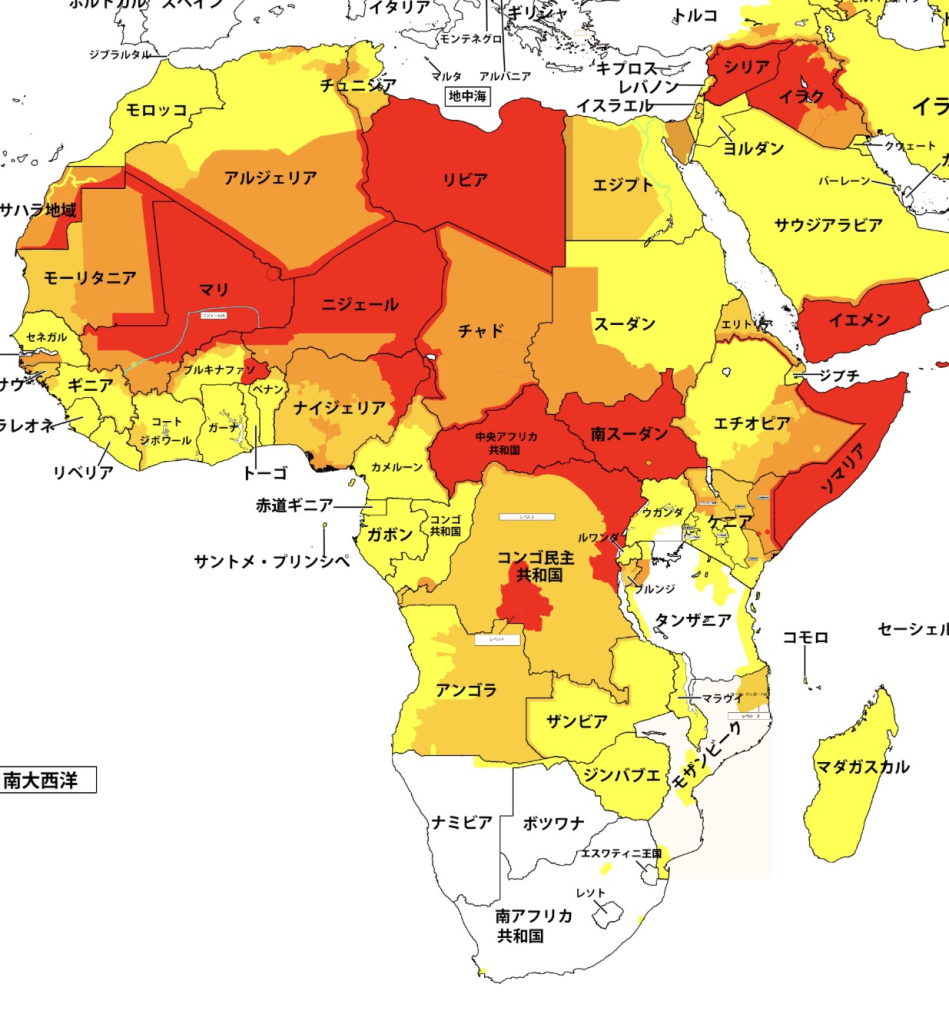

◎ アフリカ旅行で気になることが疾病である。勿論エボラは気になるが、個人的にはマラリアの方を気を付けないといけない。以前の旅行でキリマンジェロ空港に行ったとき、持参した蚊取り線香を使用したことを思い出した。今回は日本では市販できない塗り薬を、前回に引き続きネット通販で購入した。疾病については、『銃・病原菌・鉄』で有名になった「アメリカ先住民の多くは疫病で死んだ」という話は正しいが間違っている(疾病に対し抵抗力が極めて低下するまで原住民を酷使したことが原因)という動画を見た。https://youtu.be/kOTeYIiUEpg 特効薬もあるが服用するにはリスクもあり、前回同様止めることにし、蚊に刺されないことに集中した。

山本 民子·月元正看護婦スポーツ医学、刑務所看護婦、教会看護婦の回答が参考になる。

アフリカは人類発祥の地といいますが、なぜ古代文明ができなかったのでしょう?それとも知らなかっただけですか?

白人がアフリカに行った時に黒人は文化を持つだけの価値がないと勝手に決めて、建物などが見つかっても無視したり、報告しなかったようです。アフリカで花開いたヨルバ芸術、発見時の解釈は偏見に満ちていた

王の像が示す12~15世紀ナイジェリアの優れた文化

2022.01.03

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/21/091200452/?ST=m_news&P=2

フロベニウスはこれらの像を賞賛していたにもかかわらず、それがアフリカ人によって作られたものであることを受け入れなかった。フロベニウスは人種差別主義的な思考から、ギリシャの伝説の島アトランティスの末裔がギリシャ文明をアフリカにもたらし、それがヨルバ族の芸術に見られるという「トンデモ説」を生み出した。頭像が表していると思われるヨルバ族の神オロクンは、ギリシャの海神ポセイドンなのだ、と彼は言った。

オロクンの頭には「ギリシャを彷彿とさせる対称性と生命力があり、かつてこの地にニグロ(黒人)よりもはるかに優れた系統の民族が定住していたことを証明している」とフロベニウスは書いた。20世紀初頭のヨーロッパでは一般的だった考え方だ。

ナイジェリアの考古学者エクポ・エヨ氏は後に、当時の西欧文明に内在する先入観を次のように指摘している。「前世紀までのヨーロッパの権力者たちは、人類を西欧と非西欧の2つの異なるグループに分けようとした。……これらのことが学者のマインドをあまりにも曇らせたため、長い間、実に20世紀後半に至るまで、アフリカの芸術は人類の創造の歴史の中に正しく位置付けられることがなかった」

素焼きの男性頭像。このようなヨルバの支配者の頭像は、すべてイフェで作られた。最盛期のイフェは、素焼きの彫刻や、ヨーロッパから輸入した銅の加工など、職人の技術力の高さで知られていた。12~15世紀。ドイツ、ベルリンの民族学博物館蔵。レオ・フロベニウスのコレクションより。(BPK/SCALA, FLORENCE)[画像タップで別ページへ]

アフリカ文化への偏見を覆す

オロクンの頭は返還後に消失してしまったため、作られた年代をはっきりと知ることはできない。学者たちは1350年頃のものではないかと考えている。

ヨーロッパの学者たちはさらなる銅像を探しに再びイフェを訪れた。祭祀場からは多数の素焼きの頭像が発掘され、その多くが博物館に持ち込まれた。

最も重要な発見があったのは1938年で、10数個の頭像が発見された。これらはオロクンの頭と同じく、銅合金で作られていた。発見された像の多くはイフェの考古博物館で見ることができる。1948年には、これらの頭像がアトランティスから来た人々ではなく、ヨルバの職人たちの作品であると、考古学者たちも認めるようになっていた。ギャラリー:アフリカ美術への偏見を覆したヨルバの頭像 写真7点(画像クリックでギャラリーページへ)

1953年発行のナイジェリアの切手。英国からの独立の7年前だ。高貴さ漂うイフェの頭像にも似ている。(GETTY IMAGES)[画像タップで別ページへ]

イフェの頭像は、アフリカには「原始的」な芸術しかないという偏見を覆すのに重要な役割を果たした。1948年に大英博物館で開催されたこれらの像の展示を、ロンドンの新聞は次のように評した。「このアフリカの芸術は、イタリアやギリシャの最高級の作品に匹敵する価値がある」

研究の結果、威厳あるこれらの像は神ではなく、ヨルバの王国の支配者「オニ」であることがわかった。裕福なオニは、サハラ砂漠からヨーロッパへのルートで金や象牙を取引し、作品の材料となる金属を手に入れていた。ヨルバの人々にとって、頭像は単に美しいだけのものではない。彼らの信仰において、頭には、魂が座し、人の運命を決定する「オリ」が宿っている。

頭像を始め、イフェで作られた品々には深い精神的・宗教的な意味があるため、多くのナイジェリア人が頭像の返還を主張している。アフリカの文化的な遺物は元の土地に返されるべきかという幅広い議論があるが、これもその一環だ。

https://mail.nifty.com/mailer/mailview.html

★アフリカのクーデター頻発の意味 ーーーーーーーーーーーーーーーーー 西アフリカの諸国でクーデターが頻発している。この2年間にブルキナファソと マリで3回ずつ、国軍の将校によるクーデターで政権が転覆されたほか、ギニア やモーリタニアなどでも起きている。特筆すべきは、これらの合計9回のクーデ ターのすべてが、米軍の訓練を受けたことがある軍人によって起こされたことだ。 米軍は、アフリカなど世界中の親米的な途上諸国の軍人に対し、テロ対策や反乱 抑止、治安維持などの軍事機能を訓練してきた。建前上、その目的は途上諸国の 民主的な政治安定や経済発展に貢献するためだ。だが実際は、米軍の訓練に参加 した西アフリカ諸国の軍の将校たちが、米軍から教わった軍事技能を活用して、 自国の現職の政権を倒すクーデターを挙行し、非民主的な軍事政権を作っている。 ブルキナファソやマリでは頻繁に(今年2回ずつ)クーデターが起こり、政治の 不安定と経済の破綻を招いている。米軍による訓練は、目的と正反対の効果を 西アフリカ諸国にもたらしている。 https://original.antiwar.com/Ted_Galen_Carpenter/2022/04/18/the-us-military-is-training-third-world-coup-leaders-again/ The US Military Is Training Third World Coup Leaders Again ブルキナファソでは9月30日、トラオレ陸軍大尉が率いる国軍の反乱兵士たちが クーデターを起こし、今年1月にクーデターで誕生したばかりのダミバ陸軍中佐 が作った軍事政権(暫定政権)を倒し、トラオレ大尉が新たな軍事独裁者になっ た。倒されたダミバ中佐は、クーデターを起こす10年以上前から米軍の訓練を繰 り返し受けていた。ダミバが今年1月にクーデターで政権を奪取した時には「米 軍の訓練がアフリカを民主化・発展させるどころか逆に、独裁と混乱と貧困に陥 れている」と米欧で批判された。9月末のトラオレによるクーデター再発後、米 欧マスコミが米軍に対して「トラオレは米軍で訓練を受けたことがあるのか」と 問い合わせたところ、米軍の広報担当は「わからない。調査中。今のところ米軍 との関係は確認されていない」と答えた。米軍のアフリカ司令部は、訓練を受け た後のアフリカ諸国の将校たちが本国で何をしているのか全く追跡しないことに している、とも述べている。 https://responsiblestatecraft.org/2022/10/10/pentagon-doesnt-know-if-it-trained-burkina-faso-coup-leader/ Pentagon doesn’t know if it trained Burkina Faso coup leader 米軍は、自分たちがアフリカの軍人たちにほどこした訓練がアフリカの政治経済 を悪化させていると批判されたくないので、責任逃れのため、トラオレが米軍で 訓練を受けたことがあるかどうか言わず、訓練後の将校たちの動向も追跡してい ない(実際には追跡しているが、していないことにしている)とも考えられる。 だがそもそも、反乱抑止や治安維持(効率的な有事体制づくり)などの軍事技能 は、軍が政府を守るためだけでなく、軍が政府を倒して自分の独裁政権を作るた めにも使える。武器は、悪者を倒すためでなく、自分が悪者になるためにも使え る。訓練後の軍人たちは(途中退職後の自衛官や警察官と同様に)要注意人物で ある。アフリカ(など世界中)で覇権を運営している米国は、米軍で訓練を受け た各国の軍人たちが事後に本国でどんな動きをしているか、非公式に監視し続け ているはずだ。 https://www.nytimes.com/article/burkina-faso-africa-coup.html Five African Countries. Six Coups. Why Now? 米軍は2007年に、アフリカを専門に担当するアフリカ軍(司令部)を新設した。 専門部署を新設したのに、米軍が訓練後のアフリカ諸国の将校たちの動向を見な いまま放置しているはずがない。米軍はむしろ、アフリカでの軍事諜報活動や隠 然介入を以前より強化しているはずだ。 https://thecradle.co/Article/Columns/15975 Escobar: The Real US Agenda In Africa Is Hegemony この点をさらに深く考察すると、米軍はアフリカを意図的に恒久的な混乱の中に 置いておくために、軍人たちがクーデターや内戦を起こせるような軍事技術を供 給し続けてきたのでないか、という疑いになる。米軍がアフリカの将校たちを訓 練した場所の一つに、米国ジョージア州フォート・ベニングの訓練センターがあ るが、ここは冷戦時代、中南米諸国の将校たちに軍事訓練をほどこしてきた場所 でもある。訓練を受けた中南米の将校たちの中にはその後、自国で左翼政権など を倒すクーデターを起こして軍事独裁者になったり、自国内の左翼やリベラル派 を拷問虐殺する政策を担当した者がたくさんいる。米国が訓練した軍人たちによ って、中南米は民主主義と経済安定を潰され、人々は何十年も独裁と虐殺と貧困 に苦しめられ続けている。 中南米の人々の多くは、米国が意図的に中南米を潰し続けていると思っている。 この感覚は、おそらく事実に近い。米国は中南米を偶発的にでなく、意図的に潰 してきた。となれば米国は、似たような策略をやっているアフリカも、意図的に 潰している可能性が高い。西アフリカでクーデターが頻発して政治経済の不安定 が延々と続いている一因は、米軍が西アフリカ諸国の将校たちを訓練してクーデ ターのやり方を教えているから、ということになる。 https://responsiblestatecraft.org/2022/06/29/poll-china-most-influential-power-in-africa-as-us-influence-wanes/ Poll: China most influential power in Africa as US influence wanes 中南米やアフリカを潰して恒久的な混乱と貧困の中に置いておく米国の戦略は、 一つ前の覇権国である英国の戦略を踏襲したものだ。英国は19世紀前半にナポレ オンを倒して覇権国になる時に、スペインが無政府状態になった混乱に乗じて中 南米各地でバラバラの独立運動を支援し、中南米をたくさんの小国に分割して独 立させることに成功した(ポルトガル領だったブラジルだけは英国も手を出せず、 単独の大国になった)。その後、英国はフランスなど他の列強を誘導して「アフ リカ分割」や「中東分割」を手がけた。英国は、これらの諸大陸を小国に分割す ることにより、諸大国に大型の国ができてそれが経済発展して強国になって英国 の覇権を脅かす可能性をあらかじめ阻止した。 https://tanakanews.com/080829hegemon.htm 覇権の起源・ユダヤネットワーク 英国などの列強は、アフリカを分割する際に、各地の民族が分断されるかたちで 国境線(列強植民地間の境界線)を引き、いずれアフリカ諸国が独立しても、小 さな国々が相互に戦争もしくは内戦を永久に抱えるように仕向け、アフリカが永 久に弱くて貧しくて欧米の言いなりになるようにした。英国は、同様の手口で中 国も分割しようとしたが、新興の資本家たちの国だった米国が、中国の分割を阻 止した。 https://tanakanews.com/f0129china.htm 600年ぶりの中国の世界覇権 英国による世界分割は、英覇権上層部の「帝国と資本の暗闘」の一部でもあった。 産業革命によって成立した英国覇権(大英帝国)は、英国による世界支配を恒久 化しようとする「帝国」と、産業革命(工業化)と大量消費を世界中に拡大して 世界経済を発展させようとする「資本」という2つの方向性の間の協業で成り立 っていた。「資本」は、大量消費してくれる安定した大きな市場を各大陸に作り たがった。大きな新興国が安価な労働力で大量生産し、その賃金で貧困層が所得 を増やして中産階級になって消費が拡大し、経済大国になる。その過程で資本家 が儲ける。資本の側は、中南米アフリカ中東インド中国など各大陸に経済大国が 新興してくることを望み、各地の民族主義を奨励・扇動し、世界中が植民地か ら独立する民族自決が理想なんだと当時のマスコミ権威筋に喧伝させた。第一次 大戦後の国際連盟創設時には、すべての植民地が独立する方向性が定まった。 https://tanakanews.com/080228capital.htm 資本の論理と帝国の論理 だが、植民地が独立して建国した新興大国は、英国の世界覇権の支配体制を壊そ うとする。英国内の「帝国」の側は、「資本」の側による新興大国づくりの策略 (謀略)を隠然と阻止した。覇権運営の帝国側は、資本側との政治力学上、諸大 陸の植民地の独立自体は容認したが、その前段階で他の列強を誘ってアフリカや 中東を分割するなど植民地を細切れにしておき、英国の世界支配を凌駕・破壊し かねない大きな新興国の出現を阻止した。帝国側は、資本側の希望をかなえてや るふりをして破壊した。世界は、すべての植民地が独立したものの、200近い細 切れの国家群になった。 https://tanakanews.com/080814hegemon.htm 覇権の起源 米軍がアフリカの将校たちにこっそりクーデターのやり方を教えてアフリカを不 安定にしているのも、19世紀から帝国側が続けてきた、新興大陸を弱いままにし ておく策略の一環なのか??。クーデターを頻発させなくても、アフリカは十分 に分裂・内紛しており、不安定で弱い。覇権国である米国がアフリカを放置して も、アフリカが結束して米覇権を脅かす新興勢力になることはない。米軍がクー デターを頻発させ、アフリカの分裂と混乱に拍車をかけることは、米国にとって むしろ覇権運営のコストを引き上げる有害な行為になっている。米国はアフリカ だけでなく、中南米や中東など世界中の途上諸国で、内戦誘発や政権転覆や経済 制裁をやり続け、混乱や弱体化を世界に強要している。米国は世界を混乱させ、 自分たちの覇権運営のコストを引き上げる愚策をやっている。2001年の911事件 後、その傾向が強まった。なぜこんなことになっているのか。 https://news.antiwar.com/2022/08/09/us-warns-africa-against-buying-anything-from-russia-besides-grain-and-fertilizer/ US Threatens African Nations With Sanctions If They Buy Russian Products Other Than Grain 一つ考えられるのは、これが「帝国」の側でなく「資本」の側の謀略でないか、 ということだ。以前から書いていることだが、911後に米覇権運営の主力勢力と なったネオコンやタカ派は、あちこちの途上諸国や新興諸国に人権侵害やテロ支 援の濡れ衣をかけて経済制裁や政権転覆、内戦誘発の試みを過激に稚拙にやり続 け、米国覇権を崩壊させることを意図的にやっている。ネオコンはCFR(ロック フェラー系の覇権戦略の検討組織)のメンバーが多く、資本側の勢力だ。彼らは、 途上諸国を弱体化して米覇権を保持する帝国側の勢力のふりをして、その策を 過激に稚拙にやり続けて逆に米覇権を自滅させ、中国ロシアなど新興諸国が団結 して米覇権に替わる多極型覇権体制を構築することを後押しする資本側の勢力 (隠れ多極主義者)である。ネオコンは民主党と共和党を行ったり来たりしてい る。今のバイデン政権も、人材的にでなく政策的にネオコンを継承している。 https://www.gatestoneinstitute.org/18417/china-taking-over-africa Africa Is Becoming China’s “Second Continent” As US Lags Behind https://tanakanews.com/091004hegemony.php 多極化の本質を考える 米国はクーデター誘発などでアフリカを不安定化し続けているが、ロシアや中国 は逆に、アフリカを安定させようとしている。中国はアフリカ諸国に資金を貸し、 交通インフラ整備や資源開発を手がけている。米国側のマスコミ権威筋は、中国 がアフリカを借金漬けにしていると非難しており、建設したがうまく機能してい ない案件もあるが、全体として、中国はアフリカを発展させている。中国より 米欧の銀行の方がアフリカへの融資総額が多く、借金漬けにしている。近年はロ シアと中国が協力してアフリカの発展を助けている。これまでの100年間、米英 がアフリカを混乱と貧困の中に置き続けてきたのと対照的だ。アフリカ諸国は、 アフリカ連合を作って国際紛争や内戦など政治経済の問題を解決しようとしてい るが、そこでも中露がアフリカに協力している。米国(や英欧)がアフリカを混 乱・不安定化する策をやるほど、アフリカ諸国は「米欧より中露の方がましだ」 と考え、中露に頼るようになり、米国から中露への覇権移転を望むようになる。 https://finance.yahoo.com/news/china-not-blame-african-debt-093000144.html China ‘not to blame’ for African debt crisis, it’s the West: study アフリカだけでなく、中東や中南米の諸国も、同様に、米欧に見切りをつけて中 露に頼るようになり、米国から中露への覇権移転を望むようになっている。パレ スチナ自治政府のアッバース議長は最近、中東和平の仲裁者として米国よりロシ アの方が望ましいと公式に発言し、米政府を激怒させている。米国がパレスチナ に自治政府を作らせてから30年以上経ったが、この間米国はイスラエルの言いな りになる傾向を拡大してきた(中東和平はロシアがやっても難しいが)。米国は、 イラクとアフガニスタンに侵攻して合計250万人を殺したうえ混乱を放置し、 シリアを内戦にして50万人を殺した。いずれの国も、米国が退いた後、ロシアや イラン、中国によって安定化がはかられている。サウジも米国側から非米側に転 向した。 https://www.rt.com/news/564758-washington-furious-palestine-russia/ US ‘furious’ over Palestinian leader’s comments to Putin https://original.antiwar.com/Danny_Sjursen/2022/02/09/i-know-you-are-but-what-am-i-russias-ready-response-to-us-africa-alarmism/ ‘I Know You Are But What Am I’: Russia’s Ready Response to US Africa-Alarmism これらの全体から考えて、米国の覇権運営の失敗は意図的なものであり、米軍が 西アフリカでクーデターを繰り返し誘発していることも、アフリカ諸国が米国に 見切りをつけて中露に頼るように誘導する隠れ多極主義の策略でないかと思われ る。覇権運営は失敗するとコスト高なので、とくに中国は従来、米国覇権(の一 部)を自国が代替することに消極的だったが、アフリカ中南米や中東などの諸国 から、ぜひ覇権をとってほしいと頼まれ続けているので、もはや「いやです」と 言いにくい。習近平は先日の党大会で、米国の覇権を中国がとっていく方向を宣 言した。米軍が「アフリカ諸国の軍幹部の動向なんて見ていません」とうそぶい ている間に、静かに多極化が進んでいる。 https://www.zerohedge.com/markets/groundbreaking-speech-xi-vows-guide-china-incomparable-glory-offers-china-alternative-us In Groundbreaking Speech, Xi Vows To Guide China To “Incomparable Glory”, An Alternative To The US この記事はウェブサイトにも載せました。 https://tanakanews.com/221019africa.htm

関連記事

-

-

🌍🎒シニアバックパッカーの旅 マラウィ 国連加盟国129か国目(150) 2019年2月23日~24日

どういうわけか、JNBとBLZの往復の分が、直接エアラインにはネットで予約が入りにくく、exp

-

-

🌍🎒2024シニアバックパッカー地球一周の旅 セントビンセント・グレナディン(国連加盟国184か国目) SVD

https://photos.google.com/album/AF1QipN7-Mmpn

-

-

🌍🎒 🚖シニアバックパッカーの旅 チームネクスト・モスクワ調査(9月8日~12日)①(市内視察)

承前 チームネクストによるモスクワのライドシェア調査の帰りに、折角だからウクライナのチェルノブイリ

-

-

🌍🎒シニアバックパッカーの旅 2012年8月 ドイツ(ノイシュバインシュタイン城、ヴィース教会、ニュールンベルグ、運河)

ヴィース教会 ドイツ南部ののどかな村、シュタインガーデ

-

-

🌍🎒シニアバックパッカーの旅 2020年2月8日 ホンジュラス(国連加盟国148か国目) COPAN

2020年2月6日 サンサドバドル空港から宿、散策 サンサルバドルの空港で、コロナウィル

-

-

🌍👜シニアバックパッカーの旅 2018.8.8 ロンドンからボルドーへ

https://photos.google.com/share/AF1QipOZv6X0GNAdB5

-

-

🌍🎒シニアバックパッカーの旅 住民所得が沖縄を超える済州島が抱える観光課題 ~プレスツアーへの参加~

11月2日から4日までの短時間であるが、済州島のプレスツアーに参加した。記事を書くということだけが条

-

-

🌍🎒シニアバックパッカーの旅 2020年4~5日 (マイアミから) ニカラガ(国連加盟国147か国目)

4日~5日 連続写真 https://photos.google.com/album/AF1Q

-

-

🌍👜シニアバックパッカーの旅 帰国機内⑪ 機内映画

いつも行き帰りの飛行機の中で見る新作の映画も楽しみである。 逆に言うとそれ以外で映画を見ることがな

-

-

Ghana (140) Road way from Accra to Lome February 11 – 12, 2019

I headed to Accra from Lagos. The Africa World Ai