『発掘捏造』毎日新聞旧石器遺跡取材班

公開日:

:

最終更新日:2021/08/05

出版・講義資料

もう20年も前の事であるが、毎日新聞取材班の熱意により旧石器遺跡の捏造事件が発覚した。その結果、日本の前期旧石器時代に関する教科書の記述が削除されることとなった。教科書の記述がその後の研究成果を反映して改正されることは多く、仁徳天皇御陵や鎖国等、団塊の世代が学修した歴史用語もかなり改正されている。しかし従軍慰安婦等、細かく指摘がなされる歴史認識問題とは異なり、前記旧石器時代に関する記述は、全く検証すら行われていなかったようだ。発掘時から海外はもとより国内でも疑問視する合理的意見があったようだが、原人ブーム等に沸く地元の観光資源化、地域おこしへの期待やメディアの過熱ぶりに押されたのか、閉鎖的な考古学会の体質は変わらなかったようだ。

私は、この事件に関しては観光資源への関心の立場から、違った見方をしていた。英国のピルトダウン人も捏造であったが、仕掛け人はコナンドイルだったかもしれないというようにいまでも話題になっている。記念碑もあるようだ。日本人の私でも現地に行ってみようと思うくらいだから、十分に観光資源の役割を果たしている。一方、話題になった高森遺跡等は、ネットで見る限り、現在はその片鱗も見せていないが、Wikipediaでは旧築館町等が必ず出てくる。おそらく捏造事件がらみでの検索ヒット数の方が、地域の公的情報よりも多いであろうから、観光資源としては十分である。歌舞伎の題材を持ち出すまでもなく、史実が検証されていない歴史的事件が観光資源資源化されているものは、安宅関の弁慶像など、全国にいくらでもある。Fake-tousimとでも分類して、大いに話題を楽しめばいいと思う。

関連記事

-

-

『インバウンドの衝撃』牧野知弘を読んでの批判

題名にひかれて、麻布図書館で予約をして読んでみた。2015年10月発行であるから、爆買いが話題の時代

-

-

『日本が好きすぎる中国人女子』桜井孝昌

内容紹介 雪解けの気配がみえない日中関係。しかし「反日」という一般的なイメージと、中国の若者

-

-

「起業という幻想」白水社 スコット・A・シェーン 職を転々として起業に身をやつす米国人の姿は、産学官が一体になって起業を喧伝する日本社会に一石投じることは間違いない。

マイクロソフトのビル・ゲイツ、アップルを立ち上げたス

-

-

QUORA 李鴻章(リー・ホンチャン=President Lee)。

学校では教えてくれない大事なことや歴史的な事実は何ですか? 李鴻章(リー・ホンチャン=Pre

-

-

中国文明受入以前は、藤貞幹は日本に韓風文化があったとする。賀茂真淵は自然状態、本居宣長は日本文化があったとする。

中国文明受入以前は自然状態であったとする賀茂真淵、日本文化があったとする本居宣長に対して、藤貞幹

-

-

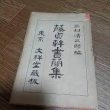

『諳厄利亜大成』に見る、観光関連字句

諳厄利亜大成はわが国初の英語辞典 1827年のものであり、tour、tourism、hotelは現

-

-

岩波書店の丁稚奉公ストライキ

『教科書には載っていない戦前の日本』p.222 封建的な雇用制度の改善を求めて岩波書店側に突

-

-

聴覚 空間の解像度は視覚が強く、時間の分解度は聴覚が強い。人間の脳は、より信用できる方に重きを置いて最終決定する

人間の脳は、より信用できる方に重きを置いて最終決定する 聴覚が直接情動に訴えかけるのは、大脳皮質

-

-

中国語の中の日本語(Chinese Borrowings from the Japanese Language) 陳 生保(Chen Sheng Bao) 上海外国語大学教授

中国語の中の日本語(Chinese Borrowings from the Japanese