「東日本大震災復興に高台造成はやはり必要なかった」原田 泰

東日本大震災から10年たったということで、新聞各紙が復興政策の反省を特集している。共通しているのは、土地を切り崩して高台を作り、そこに被災者を住まわせるという高台移転は、お金と時間がかかって失敗だった、人々は高台の地域には戻らず、せっかく造った高台の住宅地が埋まっていない、人口が減少して半分も埋まっていない地域があり、旧市街地からガス、上下水道などのインフラが延びたことで維持費もかかり、地域の財政を圧迫している、ということなどだろう(「地域再生、ばらまき限界 復興「哲学変える必要あった」」日本経済新聞2021年3月9日、「維持費急増 悩む自治体…被災地インフラ」読売新聞2021年3月11日など)。

報道機関はこれらのことを予想できなかったことのように書いているが、そうではない。身の丈に合わない過大な復興よりも既存市街地を利用することで早期に復興できることは、都市計画家、東日本大震災復興構想会議専門委員でもあった西郷真理子氏が最初に指摘したことであり、復興の壮大な無駄遣いは本誌が繰り返し批判してきたことである。

被害が大きかったのは新興市街地

西郷真理子氏は、「東北の町では戦後市街地が拡大したが、人口は市街地の拡大ほど増大していない。これらの市の旧市街地はいずれも山裾のわずかに高い土地にある。ところが、戦後、市街地が低地にスプロール状に広がった。今回の津波で大きな被害を受けたのはスプロール状に広がった市街地である」と指摘している。

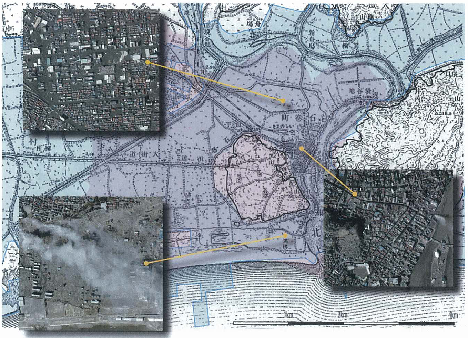

図1は2010年の石巻市の津波浸水地域を、図2は1913年の石巻市の市街地と今回の津波被害の状況が分かる航空写真を示したものである(図1、図2とも西郷真理子氏提供)。見にくいのだが、図1と図2を比べると、1913年には中央の日向山の北東側に集中していた市街地が山の南側に広がっていたことが分かる(地図の上が北)。この市街地の拡大が分散的、スプロール状のものであったことも分かる。なぜ市街地が広がったかと言えば、高度成長時代、人口が増加していたからである。

さらに図2で被害状況の航空写真を見ると、右側の航空写真に写っている旧市街地では建物が残っているが、左下の南側に広がった新市街地では広い範囲で壊滅的な被害を受けていることが分かる。もちろん、建物が残っていても被害は甚大で、住むことのできない住宅が多いのだが、建物が残っているということは、命は助かったということである。1階2メートルまで津波が入ると家は崩壊する。それ以下であれば家は残るので2階に居れば命は助かる。

石巻市だけでなく、今回震災で大きな被害を受けた大船渡市、陸前高田市、気仙沼市など多くの町で、ほとんど同じことが言える。昔から住んでいる人々は津波の危険を知り、命の危険のないところに住んでいたのである。図1 2010年の石巻市(西郷真理子氏提供、以下同) 写真を拡大図2 1913年の石巻市と2011年の津波被害の状況 写真を拡大

公共事業でなく、個人住宅再建が必要だった

命を守れる高台はすでにある。しかも、人口は高度成長期以降、減少している。減少している人口を前提に、旧市街地をコンパクト・シティにして人口を戻せば、多くの場所で新たに土地を造成したり、大規模な堤防を作ったりする必要はない。低地の市街地を山裾の市街地に戻せばよい。港と水産加工場などは海の近くに作るしかないが、住居では命が守られるようになる。働く場所は危険が続く訳だが、働いている人は自分で逃げることのできる人々である。海の近くに安全な高台などを作れば、津波で人命が失われることはない。

これでは命は守られても建物は壊れてしまうという非難があるかもしれない。しかし、この規模の津波は、100年に一度、あるいは1000年に一度のものである。津波が来なくても建物は壊れてしまう。高台造成に使うお金を100年後のために取っておけば良い。

高台造成費用は、1戸当たり5000万円にもなるという(「オーバースペックの復興 1100億円で12mかさ上げる陸前高田」『Wedge』 2015年5月号)。高台が3分の1しか使われていなければ、一戸当たり1.5億円の費用をかけたのと同じになる。これらのことは、原田泰『震災復興 欺瞞の構図』(新潮新書、2012年)でも指摘していることである。

高台造成などの公共事業に資金を使うより、個人の住宅の再建に資金を用いた方が良い。海の近くに住みたい人と車を使えない高齢者は旧市街地に住んで、海の近くである必要のない人は山に住めば良い。人口減少と高齢化で、三陸の山に土地はいくらでもある。

新しい住宅は、外見はその地域の伝統的な工法で建てられたようにデザインし、中はモダンに暮らしやすく作る。美しい街並は観光客を呼ぶことができる。地元の魚介類と農産物を提供し、海と山を楽しんでもらう。農業、漁業、観光で収入を得ることができる。

必要だったのは「観察」と「常識」

実際に、山を削って高台をつくるのではなく、すでにある高台に移転して復興した事例もある。岩手県大船渡市での高台移転では、住宅や農地、公民館が点在する高台に目を付け、造成をせず、空き地や農地を活用する「差し込み型」と呼ばれる手法で集団移転したケースが半分以上になる。

市出身で防災科学技術研究所(茨城県つくば市)の客員研究員、佐藤隆雄さんが11年3月下旬、古里の避難所に食料を配りながら市内をくまなく歩き回ると、空き地や農地が目に留まった。大船渡市の戸田公明市長も、当初、大規模な造成工事を考えたが、浸水域の背後に活用できる土地があることを改めて認識したという。

市の災害復興計画策定委員会の委員になった佐藤さんは翌12年7月、大規模造成が議論された会議で差し込み型を提案、「移転候補地の範囲が大きすぎる。上の方の集落の畑などに埋め込めばうまく収まる」「大規模な住宅団地を造成しても誰も入らなければ意味がない」と説得し、差し込み型を実現したという(「「復興再考」第7部 高台移転(3)差し込み型/既存集落の空き地活用」河北新報2021年1月13日)。

ばらまき型の復興政策ではなく、新しい「復興の哲学」が必要だなどという人が多いのだが、必要なのは哲学ではなくて観察と常識である。上記の佐藤さん以外にも、震災後のボランティアに行った人が、土地なんて山の方に行けばいくらでもあるのに、なんで高台造成なんてするんだと言っていた。

山を削り土地を固めていたらお金もかかるし時間もかかる。別の場所で暮らしている人は、そこで生活の基盤ができてしまい、戻れなくなる。人口が減少しているのだから、住める地域を広くする必要もない。宅地の需要を考えずに土地の造成工事を行うなど常識から外れている。震災復興のために37兆円も使う必要はなかった。37兆円で造ったのは使われない土地、破壊したのは被災者の生活である。

これまでの失敗を次の震災への教訓とし、2度と繰り返してはならない。必要なのは哲学ではなくて観察と常識である。

関連記事

-

-

『戦後経済史は嘘ばかり』高橋洋一

城山三郎の著作「官僚たちの夏」に代表される高度経済成長期の通産省に代表される霞が関の役割の神

-

-

フェリックス・マーティン著「21世紀の貨幣論」をよんで

観光を理解する上では「脳」「満足」「価値」「マネー」が不可欠であるが、なかなか理解するには骨が折れる

-

-

『一人暮らしの戦後史』 岩波新書 を読んで

港図書館で『一人暮らしの戦後史』を借りて読んでみた。最近の本かと思いきや1975年発行であった。

-

-

動画で考える人流観光学 日本のリゾート地

ストロー現象 https://youtu.be/1Sdan-uAOoA

-

-

学士会報926号特集 「混迷の中東・欧州をトルコから読み解く」「EUはどこに向かうのか」読後メモ

「混迷の中東」内藤正典 化学兵器の使用はアサド政権の犯行。フセインと違い一切証拠を残さないが、イス

-

-

箱根について 藤田観光元会長の森本昌憲氏の話を聞いた結果のメモ書き ジャパンナウセミナー

2017年10月13日ジャパンナウ観光情報協会の観光立国セミナーで森本氏の話を聞く。日本ホテル・レス

-

-

『シュリューマン旅行記』 清国・日本 日本人の宗教観

『シュリューマン旅行記 清国・日本』石井和子訳 シュリューマンは1865年世界漫遊の旅に出か

-

-

南米「棄民」政策の実像 遠藤十亜希著 岩波現代全書 最も南米移民を排出したのが最貧困地帯たる東北ではなく北部九州~山陽ラインだったのは何故か?

19世紀末から20世紀半ばまで、約31万人の日本人が、新天地を求めて未知の地ラテンアメリカに移住

-

-

DNAで語る日本人起源論 篠田謙一 をよんで(めも)

篠田氏は、義務教育の教科書で、人類の初期拡散の様子を重要事項として取り上げるべきとする。 私も大賛

-

-

ホロポーテ―ションとレッド・ツーリズム、ポリティカル・ツーリズム

Holoportationが紹介されていた。動画のアドレスは下記のとおりである。 https://

- PREV

- 『時間は存在しない』カルロ・ロヴェッリ

- NEXT

- 江戸時代の交通事故