デジタル化と人流・観光(1)

公開日:

:

最終更新日:2021/08/05

出版・講義資料

通信の秘密が大日本帝国憲法及び日本国憲法に規定されていることもあり、長らく電気通信事業は逓信省、運輸通信省、日本電信電話公社による国家独占事業であった。その後、大型コンピュータの共同使用等の必要性から、国鉄のみどりの窓口に代表されるデータ通信サービスの進展とともに、電気通信回線の開放が段階的に行われることとなった。ヤマト運輸は、単純なメッセージスィッチングを行わない場合に認められた第一次通信回線の開放時から、郵政省の電気通信の実験事業に参加し、宅急便事業の高度化に備えていた。大手旅行会社、民鉄も国鉄との間の通信設備の端末利用が可能となっていた。旧運輸省の場合は、国鉄の鉄道電話を省内間通信に使用すること(乙・乙通信)が黙認されていた。1970年代半ば、筆者が鉄道監督局在職時に、国鉄の鐡道電話回線に運輸省のファックス設備をつなげる策を郵政省に相談したところ、一般公衆回線でもまだファックスが普及していなかったこともあり、黙認はできないといわれたことを思い出す。なお、ヤマトは宅急便と同時に、ヤマトブックサービスも始めていた。Amazonに先立つこと15年以上前のことであったが、日本の書籍販売業界の旧来のビジネスモデルの壁が厚かったのか、大きくは成長せず、逆に日本社会はアマゾンに席巻されてしまったようである。現在、AmazonのKindleサービスは、廉価な個人出版事業まで手掛けているから、再販価格維持による出版文化の保護以上に、出版文化に貢献している。筆者の『人流・観光学概論』は定価一ドルで出版でき、恩恵にあずかっている。書籍コードの登録も不必要で簡便である。駅ターミナル周辺に集積している書店も、自宅のパソコンやテレビスクリーンから書籍ホッピングができる日もそれほど遠くないとすれば、消滅するであろう。「売らんかな」の活字が躍る消耗品的書籍類の社会的存在意義も早晩なくなるのであろう。

国鉄民営化、郵政民営化に先立ち、電気通信事業の民営化が実施された。電気通信事業法の法案作成時、筆者は同法案に関する運輸省での法令協議の窓口をしていた。民間開放される情報行政に関する郵政・通産省での所管論議の中で、運輸に関する情報行政は運輸省所管であることを制度上確認することが最重要事項であった。旅行業や交通運輸業の将来も情報産業への脱皮にかかっていると思ったからである。また、通信技術者は電電公社に次いで国鉄(鉄道通信)に多く存在したのであり、国鉄分割民営化時にも、鉄道通信会社(のちの日本テレコム、現在のソフトバンク)が設立された事情もこのことによる。

郵政省と運輸省の行政幹部の打ち合わせのなかで、当時争点となっていた情報処理と通信処理の概念について、通信処理は郵政省所管行政とし、運輸に関する情報処理は運輸省所管行政とする合意を行ったのであるが、旧通産省は、通信処理と情報処理の概念区分を認めない対応であった。といって、当時の通産行政において、特許(ソフトウェア)行政よりも情報処理機器製造産業行政にウェイトのあった時代であり、コンピュータソフトウェアの具体的な行政は、その後著作権法の体系の中で取り扱われることとなった。

第二次通信回線の開放時のはやり言葉がVAN(value added network)である。運輸省も観念的な所管問題は主張できたが、国鉄やヤマト運輸のような会社を除き、実体を伴わないものであり、旅客運送業界や観光業界の関心の低さにはがっかりしたものである。当時の数量規制を前提とする運輸規制産業においては、保有する物理的設備に関する関心が高く、行政の関心もそちらに目が向いてしまう。現場の運輸行政も運行情報等を提出させるだけにとどまり、その情報を利用者に還元する発想が全くなかった。辛うじて全国の運行情報を一冊の本に集約するJTBの時刻表が存在し、その印刷が大手印刷会社の電算写植で行われるようになっていたから、今日のyahoo等のサービスが提供できる力は保有していたのであるが、JTBからのビジネスモデル構築の発想は生まれなかった。鉄道やバス・タクシー業等は、利用者情報を集積できる立場にあり、今日のGoogleのような潜在力があったのであるが、それを活用する発想を持つ人が、JR東のスイカ等を除き、経営者には極めて少なかったのである。

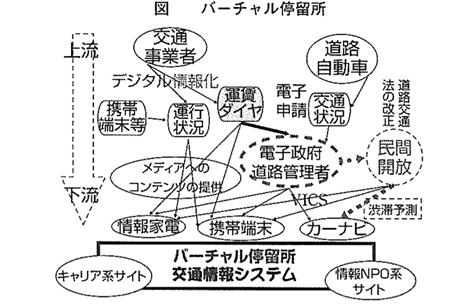

菅内閣の目玉がハンコ廃止とデジタル化である。中国や欧米から見れば今頃何故という感覚であろう。ハンコ廃止に先立つこと2000年当時、既にドキュメントレス化が政策課題になっていた。米国からの強い要請が発端となり、旅行業法等も対面接触が回避できるように法律改正が行われたが、これを活用したのは、後発の旅行会社であった。スマホの登場とともに、海外の人流版NVOCC(Non-Vessel Operating Common Carrier、詳しくは次回記述予定)に席巻されることとなってしまった。筆者が『モバイル交通革命』で提示した図にあるように、2000年頃に電子申請を推進すれば、否が応でも商品の情報化が進み、今日のデジタル後進国にはならなかったかもしれないが、地方運輸局の必要性も大きく低下したかもしれない。コロナ禍、対面接触回避が課題となっているが、その対応策は電気通信事業法の制定時から準備されていたのである。

添付

関連記事

-

-

『官僚制としての日本陸軍』北岡伸一著 筑摩書房 を読んで、歴史認識と観光を考える

○ 政治と軍 「軍が政治に不関与」とは竹橋事件を契機に明治政府が作ったことである。そもそも明治国家

-

-

2016年7月29日「ファイナンスの哲学」多摩大学特任教授堀内勉氏の講演を聞いて

資本主義の教養学公開講座が国際文化会館で開催、場所が近くなので参加してみた。 1 資本主義研究

-

-

『国債の歴史』(富田俊基著2006年東洋経済新報社)を読んで

標記図書を読み、あとがきが要領よくまとめられていた。財政に素人の私には、非常に参考になる。 要約す

-

-

遠くない未来、学問は人間が理解するものではなくなる(かも)【ゆっくり科学】

https://www.youtube.com/watch?v=yCIxsaLg

-

-

コロナ後の日本観光業 キーワード 現金給付政策を長引かせないこと、採算性の向上、デジタル化、中国等指向

今後コロナ感染が鎮静化に向かうことが期待されているおり、次の課題はコロナ後の回復に向けての施策に重

-

-

『江戸のパスポート』柴田純著 吉川弘文館

コロナで、宿泊業者が宿泊引き受け義務の緩和に関する政治的要望を行い、与党も法改正を行うことを検討

-

-

中国語の中の日本語(Chinese Borrowings from the Japanese Language) 陳 生保(Chen Sheng Bao) 上海外国語大学教授

中国語の中の日本語(Chinese Borrowings from the Japanese

-

-

有名なピカソの贋作現象 椿井文書(日本最大級偽文書)青木栄一『鉄道忌避伝説の謎』ピルトダウン原人

下記写真は、英国イースト・サセックス州アックフィールド(Uckfield)近郊のピルトダウンにある

-

-

歴史は後からの例「殖産興業」

武田晴人『日本経済史』p.68に紹介されている小岩信竹「政策用語としての「殖産興業」について」『社

-

-

日本銀行「失敗の本質」原真人

黒田日銀はなぜ「誤算」の連続なのか?「異次元緩和」は真珠湾攻撃、「マイナス金利」はインパール作戦