「若者の海外旅行離れ」という 業界人、研究者の思い込み

公開日:

:

最終更新日:2023/05/20

ジャパンナウ観光情報協会, 出版・講義資料, 観光学評論等

『「若者の海外旅行離れ」を読み解く:観光行動論からのアプローチ』という法律文化社から出版された書籍があり、日本学術学会から平成28年度著作賞を受けている。この出版は、JATAの報告書をうのみにしているからであろうが、ジャパンナウ観光情報協会の機関紙に、この認識が誤りではないかという雑文を掲載しておいた。

https://www.japannow.org/infomation/PDF/JN132

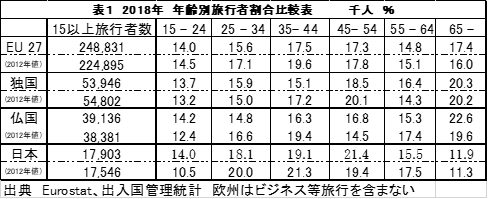

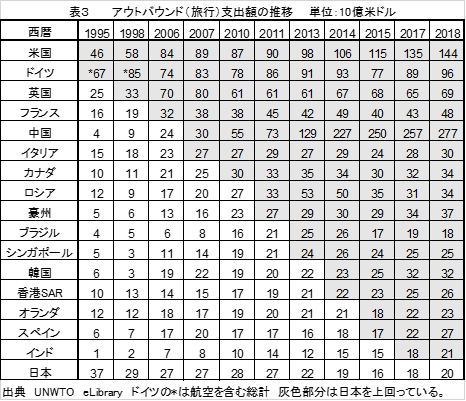

観光庁のHPに「近年、若者の旅行離れ、特に海外旅行離れに関するさまざまな指摘がされ」「若者旅行の振興に取り組んでいます」とある。その判断の基礎には、2007年の日本旅行業協会が行った調査があると思われる。しかし、某大学観光学部の教科書作成のため調査したところ、そのような傾向は見当たらず、むしろ日本人青年の旅行行動は、欧州主要国と比較して国際的にも遜色がないものであることが分かった(表1)。誤解された原因は、若者人口の絶対数が減少していることと、旅行を牽引してきた団塊世代が旅行しなくなったこと(表2)にある。それよりショッキングな表・グラフがある(表3)。一目瞭然で日本の地位の低下がわかる。1995年をピークに日本の海外旅行力が低下し他国の力(灰色部分)が増加している。世界の旅行市場が大きく拡大(灰色部分)しているにもかかわらず、日本の送り出し市場は縮小し、増加したインバウンド市場はそれを補うだけの拡大もしていないということがわかる。他国との比較において、実際に旅行をする日本人の海外、国内におけるパフォーマンスは悪くなく、日本人全体としての出国数が長期に横這いの間に、多くの国に追い抜かれ、日本のプレゼンスが低下したのである。現状維持のまま推移しているうちに、極東諸国民の行動が向上し、我々の周りに増加した。それをインバウンドと称し、日本の文化が見直されたと思ったのであろう。失われた25年が観光の世界でも理解できる。

政府は訪日外客数の目標を2000万人から4000万人(2020年目標)に改定している。観光立国推進基本法の理念が国の誇りにあり、国際社会にふさわしい外客数の確保にあるとする限り、4000万人の目標は日本の人口の33%程度であり国際水準からすれば妥当である。 訪日客の増加以上に受取額は増加し、2018年に日本4210億ドルと初めて中国を上回った。外客数、受取額の増加にもかかわらず日本のドル建てGDPは増加せず、むしろ減少している。所得水準において、北はアイスランドから南はハワイに至るまで、日本のローカル地域は大きく水をあけられ、珠江デルタの都市住民にも日本の地方住民は所得で追い抜かれつつある。日本国民の所得を伸ばすことができれば、出国率も高まり、観光立国推進基本法が目的とする、国の誇り、地域の誇りの確保もはかれるのである。

関連記事

-

-

『眼の誕生』アンドリュー・パーカー 感覚器官の進化はおそらく脳よりも前だった。脳は処理すべき情報をもたらす感覚器より前には存在する必要がなかった

眼の発達に関して新しい役割を獲得する前には、異なった機能を持っていたはず しエダア

-

-

保護中: 『市場と権力』佐々木実を読んで

日銀が量的緩和策で銀行に大量にカネを流し込んだものの、銀行から企業への融資はそれほど増えなかった。

-

-

奢侈禁止令とGOTOキャンペーン (ジャパンナウ原稿)

個性を重視するはずのものである観光は、本来権力とは無縁であり、権力を前提とする政策と結びついた観

-

-

井伏鱒二著『駅前旅館』

新潮文庫の『駅前旅館』を読み、映画をDVDで見た。世相はDVDの方がわかりやすいが、字句「観光」は

-

-

書評『日本社会の仕組み』小熊英二

【本書の構成】 第1章 日本社会の「3つの生き方」第2章 日本の働き方、世界の働き方第3章

-

-

「温度生物学」富永真琴 学士会会報2019年Ⅱ pp52-62

(観光学研究に感性アナライザー等を用いたデータを蓄積した研究が必要と主張しているが、生物学では温

-

-

京都大学経営管理大学院講義録「芸術・観光」編を読んで

湯山重徳京大特任教授が編者の講義録、京都大学なので興味が引かれた。エンタテインメントビジネスマネジメ

-

-

動画で考える人流観光学帝国ホテル等に見る「住と宿の相対化」

https://youtu.be/21llSPlP5eQ https://yo

-

-

朝河寛一とアントニオ猪木 歴史認識は永遠ではないということ

アントニオ猪木の「訪朝」がバカにできない理由 窪田順生:ノンフィクションライター経営・戦略情