『漁業という日本の問題』勝川俊雄 日本人は思ったほど魚を食べてない。伝統の和食イメージも変化

公開日:

:

最終更新日:2023/05/28

伝統・伝承(嘘も含めて), 出版・講義資料

マスコミによってつくられた常識は、一度は疑ってかかる必要があるということを感じていますが、「日本人は魚を食べる」ということも同様のようです。

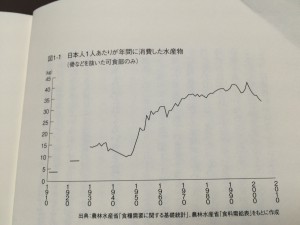

政府の統計資料を基にした過去百年に渡る日本人の水産物の消費量の推移が勝川氏の著作物に出ています。

日本人は思ったほど魚を食べていなかったとすれば、伝統ある和食のイメージも変化してきます。観光資源の基となる「伝統や歴史:は後から造られるという私の仮説を補強する材料がまた一つ増えてしまいました。

見ずらいかもしれませんが、明治時代の人は「お正月にタイを食べるくらいで、普段は魚を食べていなかった」のです。冷凍技術が発達していない時代に魚を食べた人は一部の人だけだったのです。

日本のメディアは魚離れを大々的に取り上げました。朝日新聞に「魚離れ」の言葉が登場したのが1976年。78年水産白書から魚離れを取り上げたようです。魚離れの既成事実化は現在の破たんした水産行政を正当化する上で好都合だったようです。

日本漁船による乱獲等の問題指摘にとどまらずその処方箋を提示しているのが、本書であり、勝川氏のブログでしょう。

http://katukawa.com/

関連記事

-

-

『築地と豊洲』澤章 都政新報社

Amazonの紹介では「平成が終わろうとしていたあの頃、東京のみならず日本中を巻き込んだ築地市場の

-

-

『兵士のアイドル』押田信子著 盧溝橋事件勃発で、新聞の報道合戦開始 慰問団ブーム

陸軍恤兵(ジュッペイ)部 日清戦争時に少なくともそのたぐいの組織はできていた?

-

-

『AI言論』西垣通 神の支配と人間の自由

人間を超越する知性 宇宙的英知を持つ機械など人間に作れるか 人間は20万年くらい前に生物進

-

-

QUORAにみる歴史認識 アルメニア虐殺

アルメニア虐殺の歴史的背景はあまり知らてないように思いますが、20世紀の悲惨な虐殺の一ページとし

-

-

The best passports to hold in 2021 are: 1. Japan (193 destinations)

https://www.passportindex.org/comparebyPassport.p

-

-

QUORAにみる観光資源 なぜ、現代に、クラシックの大作曲家が輩出されないのですか?大昔の作曲家のみで、例えば1960年生まれの大作曲家なんていません。なぜでしょうか?

とっくの昔に旬を過ぎている質問と思われますが、面白そうなので回答します。 一般的に思われてい

-

-

『発掘捏造』毎日新聞旧石器遺跡取材班

もう20年も前の事であるが、毎日新聞取材班の熱意により旧石器遺跡の捏造事件が発覚した。その結果、

-

-

『「源氏物語」と戦争』有働裕 教科書に採用されたのは意外に遅く、1938年。なぜ戦争に向かうこの時期に、退廃的とも言える源氏物語が教科書に採用されたのか

アマゾン書評 源氏物語といえば、枕草子と並んで国語教科書に必ず登場する古典である。

- PREV

- パリでUber反対デモ BBC報道

- NEXT

- 配車アプリの社会問題化