動画で考える人流観光学 観光資源論 ウィンターレジャー(開志専門職大学用)

公開日:

:

最終更新日:2023/07/02

動画で考える人流観光学

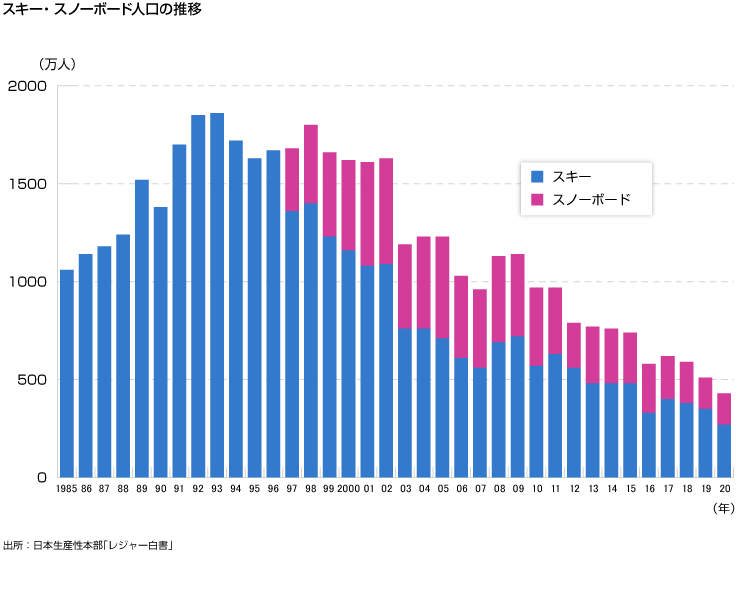

元スキーヤーです。大学・社会人と結構マジメに滑っていましたが、三十代半ばでキッパリ足を洗って爾来20年以上まったくスキーをしていません。さてネットでスキー人口の推移を検索するとなぜか1982(昭和57)年以降のものしか出てきませんが以前の統計はないのでしょうか?それはともかくスキー&スノーボード人口は1998年にピークの1800万人を記録したあとは右肩下がりですが、私はスキー&スノーボード人口の減少の原因を極めてシンプルに捉えています。

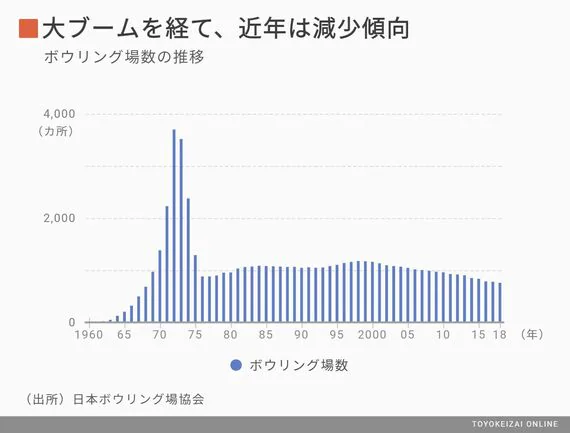

【グラフ1】スキー&スノーボード人口の推移

さて、総務省統計局によると新成人人口のピークは1994(平成6)年の207万人です。

【グラフ2】新成人人口の推移

このグラフ、スキー&スノーボード人口のグラフと似ていませんか?

もちろん、スキー人口は1980年代に毎年30〜50万人増のペースで漸増していたものが、ザ・バブリエスト・イヤーの1989(平成元)年に前年の1988(昭和63)年から一気に200万人増え、1990(平成2)年は対前年+280万人、1991(平成3)年は対前年+320万人と激増して1700万人になり、1993(平成5)年には1770万人のピークを記録していますから、バブル景気の影響(バブルによる激増とバブル崩壊による減少)があることはまず間違いないと考えられます。

しかし、私は仮にバブル景気とバブル崩壊がなかったとしてもスキー&スノーボード人口は1990年代半ばにピークを記録して、その後右肩下がりになっていたと思います。なぜなら新成人≒若者人口のピークがまさに1994年だからです。スキー&スノーボード人口がピークを迎えた1998年は24歳≒社会人2年目人口のピークと重なっているのです。モスクワは涙を信じず、私は偶然を信じません。これは単なる相関関係ではなく因果関係があると推測するのです。

スキー&スノーボードは若者のスポーツです。私も若いころは毎週末東京からスキー場に向かいました。雪降る中タイヤチェーンを巻いたり、氷点下20℃に迫る極寒のブリザードの中で滑るのが苦にならなかったのです。ところが歳を取るにしたがって寒さに弱くなり、スキー場に行っても雪が降れば滑らず酒を飲み、ひどいときには温泉だけにつかってスキーもせずに帰京するようになりました(笑)。そのうちスキー場への往復も億劫になり、現在に至ります。

もちろん今のゲレンデにも年配のスキーヤーもいることはいますが、いまだにスキーを続けているバブル期のスキーヤーは超例外で、大多数のバブルスキーヤーはスキーから離れてしまいました。理由は単なる「加齢」です(笑)。そして、加齢によりスキーから遠ざかった人がたくさんいる一方で、その減少した需要を埋める新規スキーヤー&スノーボーダー≒若者が「少子高齢化」により減少しているので、スキー&スノーボード人口の減少が止まらないのです。

◎ JR東日本 民営化の象徴 ガーラ湯沢、大清水、冬の佐渡

ガーラ湯沢の最大の問題 夏の需要

レジャーの栄枯盛衰 ボーリング場、ゴルフ場

ボウリング場の閉鎖が相次いでいる。一大ブームだった1970年代ごろは順番待ちの行列ができるほどだったが、施設の老朽化やレジャーの多様化を背景に最盛期に比べて約8割減となった

スキー・スノボ人口は最盛期の1/5以下

対策 インバウンドとヴァーチャル(仮想空間)

いかにしてバブルに翻弄されたのか スキーと温泉の『東京都湯沢町』

2021.12.24

◆「私をスキーに連れてって」「株価38,915円」の時代

バブル期のスキー人気を象徴する映画「私をスキーに連れてって」(原田知世主演)が公開されたのは、1987年11月だった。東京証券取引所の日経平均株価が史上最高値の38,915円を記録したのは、1989年12月29日。日本中がバブル景気に浮かれていた。新潟日報の連載企画『東京都湯沢町』は、その両年にはさまれた1988年12月にスタートした。東京であふれたバブルマネーがたどり着いた新潟の地で何が起きたか。その実態に密着したルポである。

群馬県との県境にある温泉郷・新潟県湯沢町は当時、リゾートマンションの建設ラッシュに湧いていた。『東京都湯沢町』の初回には、75歳の夫と67歳の妻が登場する。2人は東京で時計店を営んでいたが、湯沢町に山小屋と山林を持っていた。山小屋を建てたのは30年ほど前。冬の一時期、都会の喧騒を離れてスキーを楽しむためだった。やがて店をたたみ、完全に新潟へ移住する。ところが、バブルの絶頂期を前に夫妻は思わぬ事態に巻き込まれた。

◆全国のリゾートマンションの3分の1が集中

民間の不動産経済研究所によると、1988年に全国で売り出されたリゾートマンションは11,564戸で、その3分の1以上に当たる3,912戸が湯沢町に集中していたという。その時点で計画中だったものも含めると、人口1万人足らずの湯沢町のマンションは、計83棟・2万2000戸余りに達していた。そのほとんどが10階以上の建物だ。

小さな町に押し寄せるスキー客も1シーズンで延べ500万人を超えるようになっていた。ピーク時の交通渋滞やスキー場の混雑、ゴミ問題など難題は次々と押し寄せる。『東京都湯沢町』には、リゾートマンションのブーム後をにらんだ数々の動きも紹介されている。地域主体の観光地をどうつくるか、量から質への観光政策、次世代に向けた人づくり…。ブームが落ち着いた時、いかにして地域として生きていくか、という手探り活動の報告である。

しかし、結論から言えば、バブル崩壊はそんなの策も吹き飛ばした。暴風雨が逆流するかのような、崩壊が湯沢町を襲ったのだ。

岩原地区のあるマンション。新築時約2600万円だった2DKの部屋が、約250万円まで値を下げた。マンション売買を手掛ける町内の不動産業者は「バブル期の売れ残りが多く、今も極端な供給過剰。下げ止まりのめどが立たない」と打ち明ける。町を悩ませているのがマンション所有者の固定資産税滞納だ。昨年3月末現在の滞納繰り越し分は延べ約3600件、金額は実数で約1億9000万円にも上った。

◆高価だったマンションは捨て値、「170万円で引き取る」も

さらに時を経た2019年2月19日の『NIIGATA 平成考 バブルを越えて 「東京都湯沢町」の今』では、こんな実情が記事になった。

◎リゾート法

◎インバウンド

関連記事

-

-

動画で考える人流観光学 日本のリゾート地

ストロー現象 https://youtu.be/1Sdan-uAOoA

-

-

動画で考える人流観光学講義(開志) 2023.12.11 観光情報

宿題 「新潟でのライドシェについて、自分の考えを800字程度でまとめる」 提出先 steramae

-

-

北朝鮮が核開発を進めてきた理由がわかるDVD オリバーストーンの「もう一つのアメリカ史」Ⅰ~Ⅴ

「プラトーン」の監督で有名なオリバーストーンの「もう一つのアメリカ史」を見た。 ちょうど北朝鮮の核

-

-

動画で考える人流観光学 リーマン予想 素数

ゲーテルの不確定性原理 https://youtu.be/hEG1cWJD

-

-

動画で考える人流観光学 観光情報 子供と言葉

https://youtu.be/0pZjISwFLKI

-

-

動画で考える人流観光学 カンブリア爆発

https://youtu.be/dm276hMu6bU

-

-

動画で考える人流観光学 マクスウェルの悪魔

【物理学150年の謎を日本人教授が解明】マクスウェルの悪魔が現れた!/東京大学 沙川貴大教授/教え子

-

-

動画で考える人流観光学 動物に感情は存在するのか?

https://www.youtube.com/watch?v=FXReJe7uyfg &nb

-

-

動画で考える人流観光学 観光活動論 格安航空券取得法

https://youtu.be/gl_97rIi6mA https://youtu.be/k

-

-

動画で考える人流観光学 観光情報 感覚・色彩、味覚

https://youtu.be/M5huqYJQT0Y